ダムと戊辰戦争の只見町 Todami Machi is the town of Dam and Bosin war. [八十里越え]

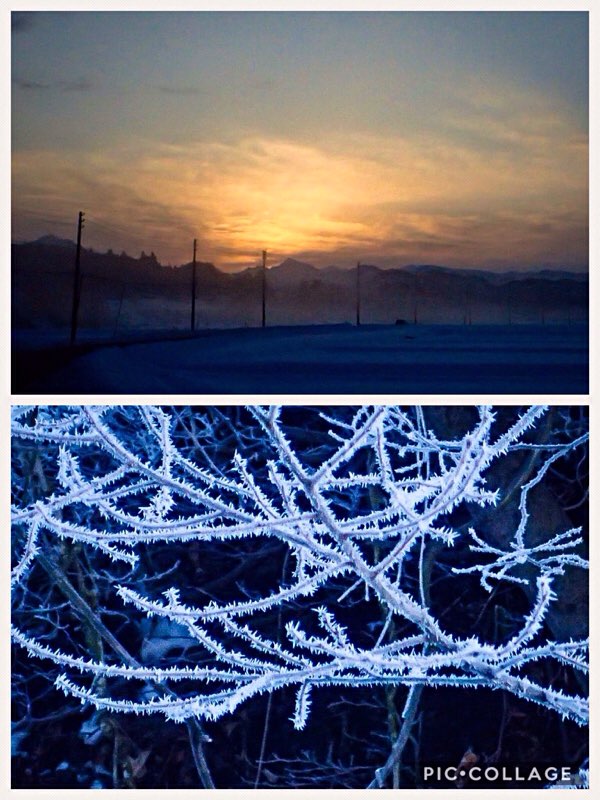

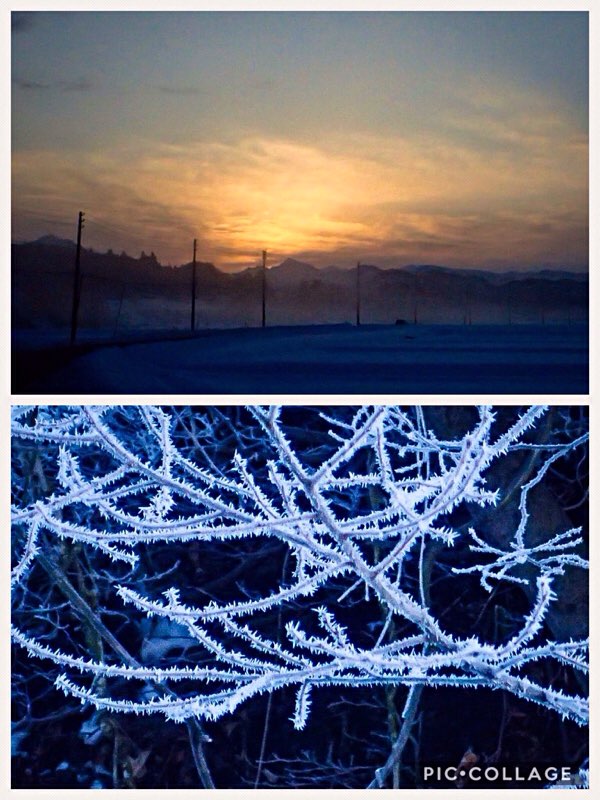

1月20日

久しぶりに只見町に行きます。

戊辰戦争150年のイベントの一つとして今日只見町で講演会があります。南会津、特に八十里越の通う只見町は戊辰戦争の影が色濃く残るエリアです。

日に3〜4本しか無い只見線で日帰りするとなると、早出しないといけません。

今朝しただは晴れて放射冷却です。

いつもの3Bトリオでお出かけです。

魚沼市の上条駅から只見線に乗ります。2両編成で、先頭の只見側は青、白の地味目な車両ですが、

小出側は鮮やかな赤い車両です。(左下)

只見線に並行する国道252号は冬季は途中で通行止めです。(上)

只見駅に着きました。(右下)赤車両がそのまんま先頭になります。

只見線は小出駅〜会津若松駅なのですが、災害により只見駅〜会津川口駅はバスによる代行輸送となっています。

只見線の途中でいきなりカモシカを見かけました。車窓からカモシカを見れるとは予想していませんでした。ワイルドですねー!線路の脇です。急で間に合わなかったけど、矢印の位置にいます。(位置を示すだけね!)

只見町はダムの街です。

今日は、友人の「ゴム・ダム」さんに大変お世話になりました。(この町には6m×43.1mの世界一のゴム・チューブのダムがあるんです。それに因んでそう呼ばさせていただいています。)

講演会の前に田子倉ダムを見学させていただきました。実際のところ、講演会よりこちらの方が貴重な体験でした。

この並んでいる巨大な発電機を見てください。4基合わせて400,000kwもの出力があります。奥只見ダムに次ぐ日本第2位の水力発電所です。

1基100,000kwの迫力も圧倒的です。(左)

上に発電機、下に水車部分があります。右下はそのイメージ図です。

発電機と水車を直結するシャフトの実物が右上です。

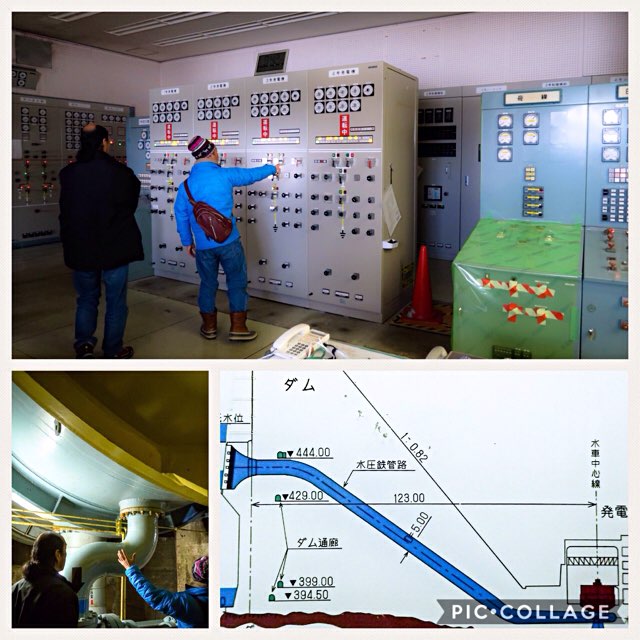

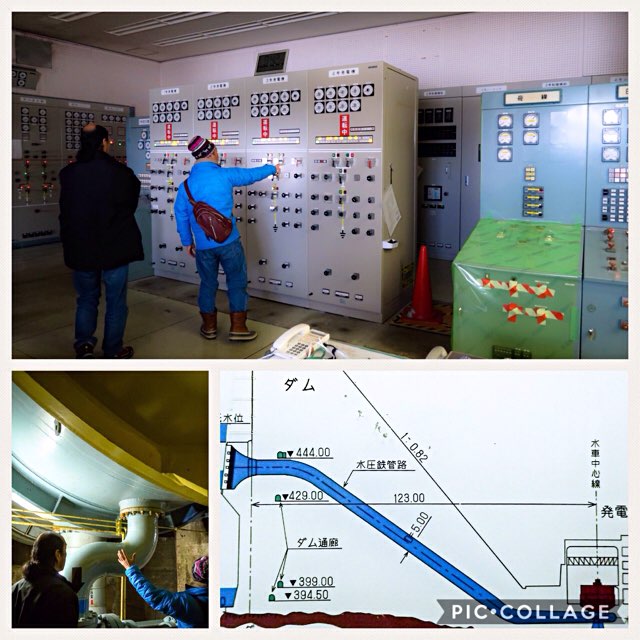

上は発電所の司令室ですが現在はここではなく、埼玉の川越にある司令所から他のダムも含めて一括して司令を出して運転しているのだそうです。

今日の発電予定は17:00からで今は4基とも止まっています。発電しだすと凄い音でなおかつ地震のような振動があるそうです。

左下は直径5mの水圧鉄管路です。右下の図の通り、ダムからの水がここを通り発電機下の水車を回すわけです。

発電された電気は、発電所にある4基の巨大な変圧器(右下)を介して変電所(上)へと送られます。

長い地下通路が発電所から変電所へと繋がっています。(左下)

発電所に隣あっているダム内部へ行きます。

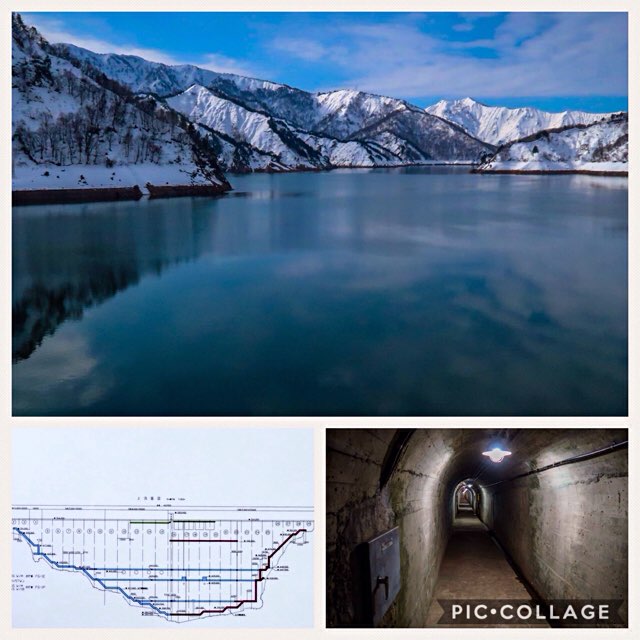

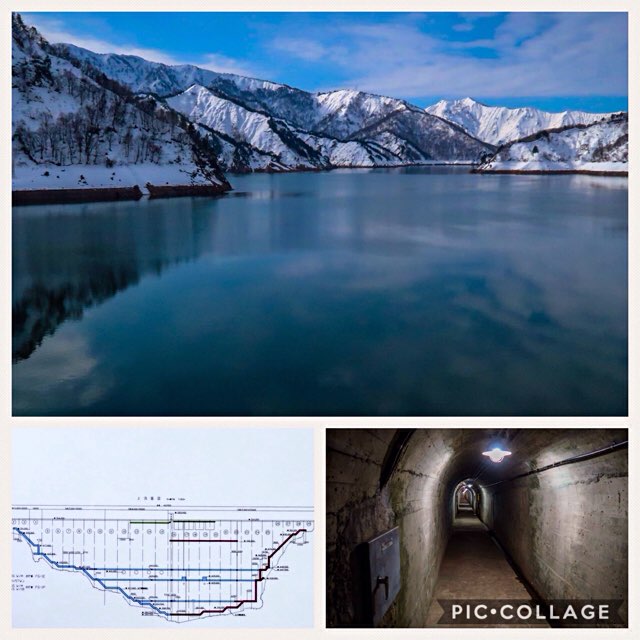

頂上部で462m、高さ145mある巨大なコンクリートの塊です。 内部を長い通路(右下)が何本か図(左下)のように通っています。

ダム内部のエレベーターで頂上へ上がってダム湖をみます。(上)広々とした田子倉湖が眼下に見えます。総貯水量は同じ阿賀野川水系の奥只見ダムに次ぎ日本第3位です。

いやいや建造物や自然のスケールの大きさに圧倒されっぱなしの見学でした。

午後から、当初の目的の講演会です。

只見振興センターという真新しい施設で行われました。150人くらいはゆうに集まっているようです。人口4,500人の只見町では、町外からの観客が多少いたにしても、町全体の3%くらいの人が来ていることになります。なかなかの戊辰戦争熱です。

南会津で戊辰戦争の戦いのあった慶応4年(1868年)の秋は大変な年だったようです。

南会津は大峠からの西軍(会津では官軍とは呼ばないし、賊軍ではなく東軍です。)を皮切りに、檜枝岐口、六十里口、八十里口と攻め込まれました。

ことに只見町は八十里越からの大勢の敗残兵、難民で大変なことになりました。その数は正確にわかってはいません。パネラーの郷土史家・飯塚恒夫先生は多く見たら2.5万人多分1.5万人ほどじゃなかったかと推測されています。これは300戸ほどしか居なかった当時の只見町にとってはとんでもない人数です。後にも先にもない大騒動な年でした。

15:40発の小出行きに乗り只見におさらばです。駅前の広場で2月の雪祭りに備えて作業しています。今のところ只見は雪が少なく雪集めに苦労しているみたいに見えます。

只見線、田子倉ダム、南会津戊辰戦争と今日は盛りだくさんな1日でした。「ゴム・ダム」さんに大変お世話になました。ありがとうございました。

久しぶりに只見町に行きます。

戊辰戦争150年のイベントの一つとして今日只見町で講演会があります。南会津、特に八十里越の通う只見町は戊辰戦争の影が色濃く残るエリアです。

日に3〜4本しか無い只見線で日帰りするとなると、早出しないといけません。

今朝しただは晴れて放射冷却です。

いつもの3Bトリオでお出かけです。

魚沼市の上条駅から只見線に乗ります。2両編成で、先頭の只見側は青、白の地味目な車両ですが、

小出側は鮮やかな赤い車両です。(左下)

只見線に並行する国道252号は冬季は途中で通行止めです。(上)

只見駅に着きました。(右下)赤車両がそのまんま先頭になります。

只見線は小出駅〜会津若松駅なのですが、災害により只見駅〜会津川口駅はバスによる代行輸送となっています。

只見線の途中でいきなりカモシカを見かけました。車窓からカモシカを見れるとは予想していませんでした。ワイルドですねー!線路の脇です。急で間に合わなかったけど、矢印の位置にいます。(位置を示すだけね!)

只見町はダムの街です。

今日は、友人の「ゴム・ダム」さんに大変お世話になりました。(この町には6m×43.1mの世界一のゴム・チューブのダムがあるんです。それに因んでそう呼ばさせていただいています。)

講演会の前に田子倉ダムを見学させていただきました。実際のところ、講演会よりこちらの方が貴重な体験でした。

この並んでいる巨大な発電機を見てください。4基合わせて400,000kwもの出力があります。奥只見ダムに次ぐ日本第2位の水力発電所です。

1基100,000kwの迫力も圧倒的です。(左)

上に発電機、下に水車部分があります。右下はそのイメージ図です。

発電機と水車を直結するシャフトの実物が右上です。

上は発電所の司令室ですが現在はここではなく、埼玉の川越にある司令所から他のダムも含めて一括して司令を出して運転しているのだそうです。

今日の発電予定は17:00からで今は4基とも止まっています。発電しだすと凄い音でなおかつ地震のような振動があるそうです。

左下は直径5mの水圧鉄管路です。右下の図の通り、ダムからの水がここを通り発電機下の水車を回すわけです。

発電された電気は、発電所にある4基の巨大な変圧器(右下)を介して変電所(上)へと送られます。

長い地下通路が発電所から変電所へと繋がっています。(左下)

発電所に隣あっているダム内部へ行きます。

頂上部で462m、高さ145mある巨大なコンクリートの塊です。 内部を長い通路(右下)が何本か図(左下)のように通っています。

ダム内部のエレベーターで頂上へ上がってダム湖をみます。(上)広々とした田子倉湖が眼下に見えます。総貯水量は同じ阿賀野川水系の奥只見ダムに次ぎ日本第3位です。

いやいや建造物や自然のスケールの大きさに圧倒されっぱなしの見学でした。

午後から、当初の目的の講演会です。

只見振興センターという真新しい施設で行われました。150人くらいはゆうに集まっているようです。人口4,500人の只見町では、町外からの観客が多少いたにしても、町全体の3%くらいの人が来ていることになります。なかなかの戊辰戦争熱です。

南会津で戊辰戦争の戦いのあった慶応4年(1868年)の秋は大変な年だったようです。

南会津は大峠からの西軍(会津では官軍とは呼ばないし、賊軍ではなく東軍です。)を皮切りに、檜枝岐口、六十里口、八十里口と攻め込まれました。

ことに只見町は八十里越からの大勢の敗残兵、難民で大変なことになりました。その数は正確にわかってはいません。パネラーの郷土史家・飯塚恒夫先生は多く見たら2.5万人多分1.5万人ほどじゃなかったかと推測されています。これは300戸ほどしか居なかった当時の只見町にとってはとんでもない人数です。後にも先にもない大騒動な年でした。

15:40発の小出行きに乗り只見におさらばです。駅前の広場で2月の雪祭りに備えて作業しています。今のところ只見は雪が少なく雪集めに苦労しているみたいに見えます。

只見線、田子倉ダム、南会津戊辰戦争と今日は盛りだくさんな1日でした。「ゴム・ダム」さんに大変お世話になました。ありがとうございました。

2018-01-21 22:37

nice!(60)

コメント(0)

コメント 0