棚田から温泉へ from rice terraces to hot springs [しただ郷自然くらぶ]

5月29日

6月3日に北五百川棚田から嵐渓荘までノルディックウオーキングのイベントの予定です。仲間3人でそのロケハンをしました。

棚田で今一番よく見かけるのはウスバシロチョウです。シロチョウとつきますが、ムラサキケマン、エゾエンゴサク、ヤマエンゴサクなどのケシ科の植物を食草とするアゲハ科のチョウです。そのためウスバアゲハと呼ぶこともあります。北方系のチョウで山地でよく見られます。

高城城址のヒメサユリはほぼ咲き終わりましたが、高城より数は多くないけど、ここでは今盛んに咲いています。(右下)ヒメサユリは例年高城城址の方が早く咲き、その後棚田で咲きます。

まあ、棚田はいつ来ても気持ちいい場所です。

チョッとだけ粟ヶ岳登山口側の棚田へも行ってみました。

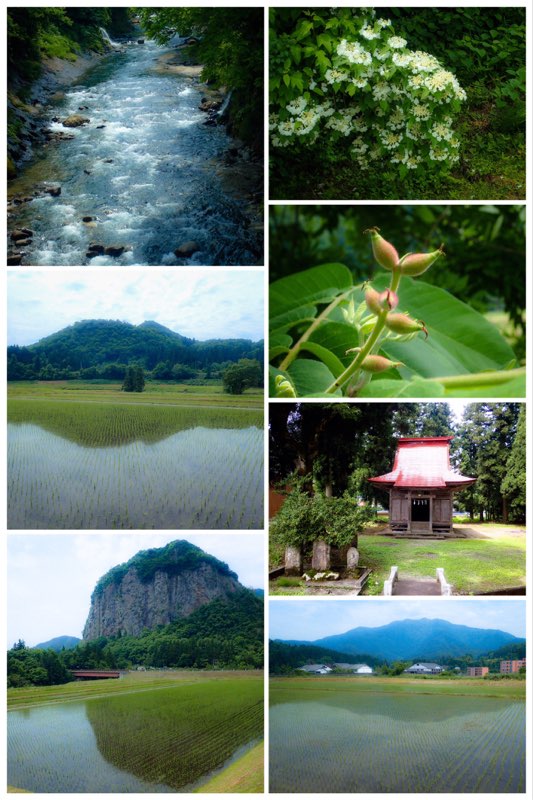

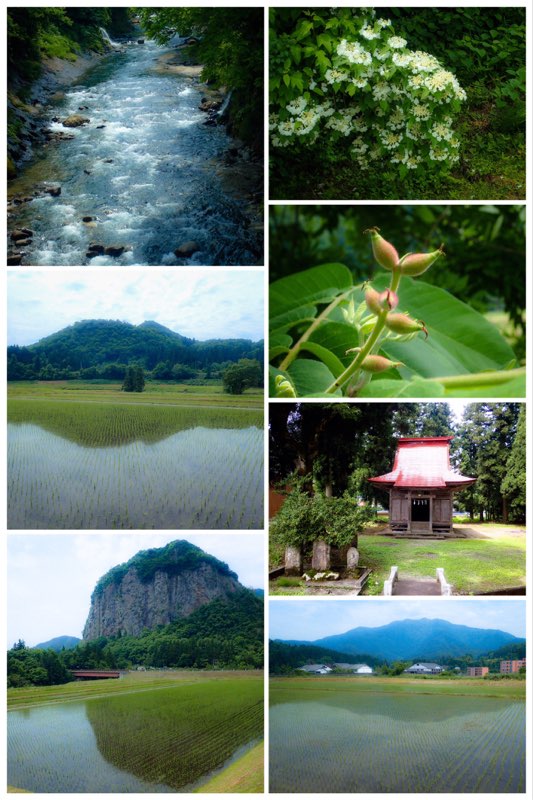

それから北五百川の集落を巡りながら、いい湯らていに下ります。五十嵐川を渡り守門川の手前を左に折れて、長野集落の方へ田んぼ道を行きます。開けたこの辺りからは八木ヶ鼻(左下)、鼠薬師(左中)、粟ヶ岳(右下)など周りの山が見渡せます。今はただの田んぼですが近くには長野遺跡があります。ここでは

5,000年ほど前の信濃川流域を代表する火焔型や王冠型土器と東北・会津系の土器が発掘されているそうです。八十里越を通じての只見側との行き来が感じられます。八木ヶ鼻の特異な形がランドマークとなり、いろんなところからの人々の交流があったのでしょうかね。

長野集落に入り大山祗神社と言う小さな祠があります。(右3番目)

カンボクの花が盛りです。(右上)オニグルミの雌花が立ち上がっています。(右2番目)

工事中の橋で守門川を渡ります。多くの滝が川に流れ込んでいます。(左上)

牛野尾谷を吉ヶ平方向へ行く車道に出ます。八十里越の道です。

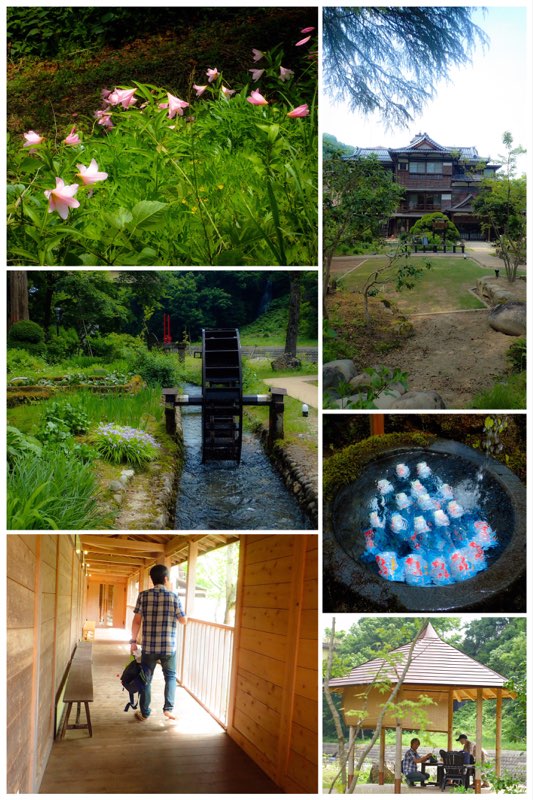

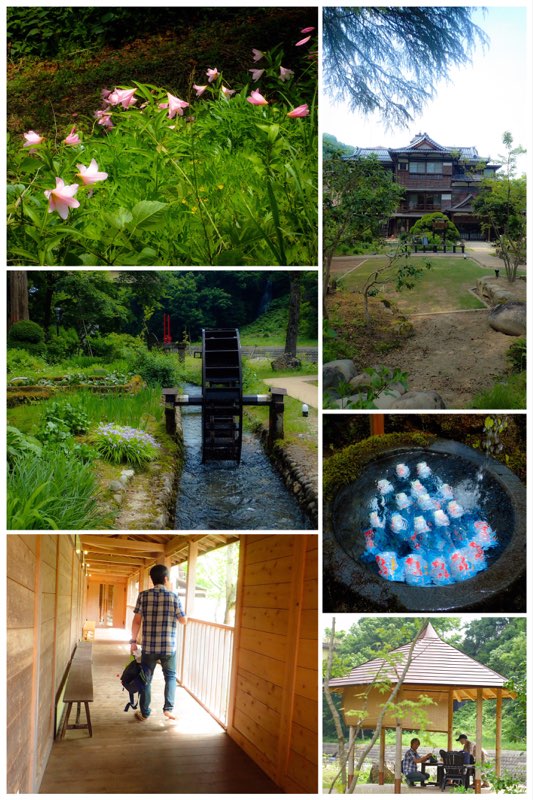

1kmも行かないで嵐渓荘に着きます。斜面のヒメサユリがよく咲いています。(左上)本当言えば嵐渓荘に入る前に裏の机山に上る予定でしたが、ポンコツ3人組は机山を取りやめます。本番でお客さんが行きがったら行こうということにしました。どうポンコツかというと、ジイちゃん2人は腰がダメ、バアちゃん1人は肋骨が治りかけと言った具合です。

腹ペコなので、守門川脇の東屋でラムネを飲みながらオヤツをいただき(右下)、元気が出たらお風呂へ行きます。(左下)

ゴールが嵐渓荘でよかったです。

6月3日に北五百川棚田から嵐渓荘までノルディックウオーキングのイベントの予定です。仲間3人でそのロケハンをしました。

棚田で今一番よく見かけるのはウスバシロチョウです。シロチョウとつきますが、ムラサキケマン、エゾエンゴサク、ヤマエンゴサクなどのケシ科の植物を食草とするアゲハ科のチョウです。そのためウスバアゲハと呼ぶこともあります。北方系のチョウで山地でよく見られます。

高城城址のヒメサユリはほぼ咲き終わりましたが、高城より数は多くないけど、ここでは今盛んに咲いています。(右下)ヒメサユリは例年高城城址の方が早く咲き、その後棚田で咲きます。

まあ、棚田はいつ来ても気持ちいい場所です。

チョッとだけ粟ヶ岳登山口側の棚田へも行ってみました。

それから北五百川の集落を巡りながら、いい湯らていに下ります。五十嵐川を渡り守門川の手前を左に折れて、長野集落の方へ田んぼ道を行きます。開けたこの辺りからは八木ヶ鼻(左下)、鼠薬師(左中)、粟ヶ岳(右下)など周りの山が見渡せます。今はただの田んぼですが近くには長野遺跡があります。ここでは

5,000年ほど前の信濃川流域を代表する火焔型や王冠型土器と東北・会津系の土器が発掘されているそうです。八十里越を通じての只見側との行き来が感じられます。八木ヶ鼻の特異な形がランドマークとなり、いろんなところからの人々の交流があったのでしょうかね。

長野集落に入り大山祗神社と言う小さな祠があります。(右3番目)

カンボクの花が盛りです。(右上)オニグルミの雌花が立ち上がっています。(右2番目)

工事中の橋で守門川を渡ります。多くの滝が川に流れ込んでいます。(左上)

牛野尾谷を吉ヶ平方向へ行く車道に出ます。八十里越の道です。

1kmも行かないで嵐渓荘に着きます。斜面のヒメサユリがよく咲いています。(左上)本当言えば嵐渓荘に入る前に裏の机山に上る予定でしたが、ポンコツ3人組は机山を取りやめます。本番でお客さんが行きがったら行こうということにしました。どうポンコツかというと、ジイちゃん2人は腰がダメ、バアちゃん1人は肋骨が治りかけと言った具合です。

腹ペコなので、守門川脇の東屋でラムネを飲みながらオヤツをいただき(右下)、元気が出たらお風呂へ行きます。(左下)

ゴールが嵐渓荘でよかったです。

2018-06-02 06:36

nice!(44)

コメント(0)

コメント 0