イエローレシートキャンペーン yellow receipt campaign [しただ郷自然くらぶ]

6月11日

畑の水溜めにクロサンショウウオの幼生が育ってます。(下)毎年この小さな水溜りに育ちます。しただのウーパールーパーです。

午後から三条市内のイオンに行来ます。途中の田んぼのカカシです。(上)

イオン三条店です。

毎月11日は「イエローレシートキャンペーン」です。11日のレシートは黄色でレシートの金額の1%が三条市内のボランティア団体に寄付されます。

「しただ郷自然くらぶ」の貴重な活動資金にもさせてもらってます。私と目黒さんで一生懸命呼び込みします。なかなかこういうのも活動してるって感じで楽しいですよ。棚にあるおかげで私たちのボックスにも多くのレシートをいただけました。(下)毎月11日をよろしくお願いします。私たちは隔月でレジ裏に立ちます。

イオンが終わったら、白根プールに向かいます。

左上は駐車場と「しろね大凧と歴史の館」です。

泳ぐともう夕方です。(右上)今日も忙しい1日でした。

白根のイオン店でお買い物します。三条店で買ってレシートをゲットしたいところですが、買った品が泳いでる間に車で熱くなるのは困るんでこっちで買います。

そして三宝亭の酸辣湯麺を食べます。ほぼこの麺の中毒にかかってます。(下)真っ赤なのは辣油です。山椒をいっぱいかけてるのわかりますか?辣油と酢は継ぎ足しして辛さ、酸っぱさを倍増させて食べます。痺れる美味さです。

畑の水溜めにクロサンショウウオの幼生が育ってます。(下)毎年この小さな水溜りに育ちます。しただのウーパールーパーです。

午後から三条市内のイオンに行来ます。途中の田んぼのカカシです。(上)

イオン三条店です。

毎月11日は「イエローレシートキャンペーン」です。11日のレシートは黄色でレシートの金額の1%が三条市内のボランティア団体に寄付されます。

「しただ郷自然くらぶ」の貴重な活動資金にもさせてもらってます。私と目黒さんで一生懸命呼び込みします。なかなかこういうのも活動してるって感じで楽しいですよ。棚にあるおかげで私たちのボックスにも多くのレシートをいただけました。(下)毎月11日をよろしくお願いします。私たちは隔月でレジ裏に立ちます。

イオンが終わったら、白根プールに向かいます。

左上は駐車場と「しろね大凧と歴史の館」です。

泳ぐともう夕方です。(右上)今日も忙しい1日でした。

白根のイオン店でお買い物します。三条店で買ってレシートをゲットしたいところですが、買った品が泳いでる間に車で熱くなるのは困るんでこっちで買います。

そして三宝亭の酸辣湯麺を食べます。ほぼこの麺の中毒にかかってます。(下)真っ赤なのは辣油です。山椒をいっぱいかけてるのわかりますか?辣油と酢は継ぎ足しして辛さ、酸っぱさを倍増させて食べます。痺れる美味さです。

晴れた日と花 sunny day and flowers [しただ郷自然くらぶ]

4月11日

「しただ郷自然くらぶ」の仲間と北五百川の棚田(下)に出かけて軽く写真教室をしました。

よく晴れて、サクラ満開で、カタクリも咲き始めました。

Aさんの作品です。

見下ろした棚田の全景です。(上)野焼き後で、田植え前の棚田です。まだ緑が出るには少し早めです。

カタクリも咲きましたが、こちら側の面はまだこれからさらに咲きます。(下)こっちから見ると奥に残雪の粟ヶ岳と一緒に撮れます。

Bさんの作品です。

棚田頂上辺りから守門岳が見通せます。(上)

下のカタクリ斜面から見上げる粟ヶ岳とサクラです。(下)

カタクリの開花のピークはもう少し先ですが、

日当たりのいい場所ではよく咲いています。

背景に雪山を入れられるといかにも早春です。

側の林にユキワリソウがたくさん咲いています。

ギフチョウがとび出しましたが、なぜかカタクリの方よりユキワリソウの方がお気に入りです。近くに食草のコシノカンアオイがあるせいでしょうか。

棚田のてっぺんに戻り、さらにその上の大久保の清水まで行ってみました。

いつも雪崩の来る辺りにまだ固まった雪が残っています。(左上)

湿気の多いところにはネコノメソウが咲いています。(右上)

泉からの流れ沿いにコシノチャルメルソウがたくさんあります。(下)

森に入るとショウジョバカマがひっそりと咲いています。

カタクリは今週半ばあたりがよさそうですが、もう棚田にはいろんな花が咲き乱れています。

「しただ郷自然くらぶ」の仲間と北五百川の棚田(下)に出かけて軽く写真教室をしました。

よく晴れて、サクラ満開で、カタクリも咲き始めました。

Aさんの作品です。

見下ろした棚田の全景です。(上)野焼き後で、田植え前の棚田です。まだ緑が出るには少し早めです。

カタクリも咲きましたが、こちら側の面はまだこれからさらに咲きます。(下)こっちから見ると奥に残雪の粟ヶ岳と一緒に撮れます。

Bさんの作品です。

棚田頂上辺りから守門岳が見通せます。(上)

下のカタクリ斜面から見上げる粟ヶ岳とサクラです。(下)

カタクリの開花のピークはもう少し先ですが、

日当たりのいい場所ではよく咲いています。

背景に雪山を入れられるといかにも早春です。

側の林にユキワリソウがたくさん咲いています。

ギフチョウがとび出しましたが、なぜかカタクリの方よりユキワリソウの方がお気に入りです。近くに食草のコシノカンアオイがあるせいでしょうか。

棚田のてっぺんに戻り、さらにその上の大久保の清水まで行ってみました。

いつも雪崩の来る辺りにまだ固まった雪が残っています。(左上)

湿気の多いところにはネコノメソウが咲いています。(右上)

泉からの流れ沿いにコシノチャルメルソウがたくさんあります。(下)

森に入るとショウジョバカマがひっそりと咲いています。

カタクリは今週半ばあたりがよさそうですが、もう棚田にはいろんな花が咲き乱れています。

ナナフシに関する発見! discovery about phasmids! [しただ郷自然くらぶ]

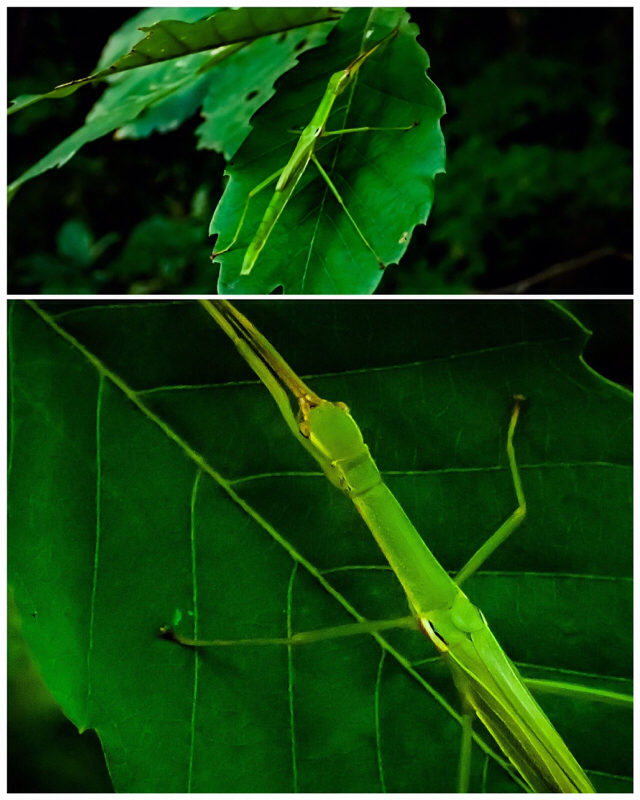

「しただ郷自然くらぶ」のやった調査でナナフシに関して文章を書くために調べていたら、珍しいトビナナフシを雨生池で撮っていたことがわかりました。

これです。2015年11月3日雨生池で撮ったものです。

日本のトビナナフシ亜科にはニホントビナナフシ、ヤスマツトビナナフシ、シラキトビナナフシの3種がいます。

シラキトビナナフシは北海道、本州、四国で本州以南は標高の高いブナ、ミズナラ帯にいます。緑色の身体に、胸部背面と前翅、後翅前部が一直線上に赤紫色です。本州以南の分布は局所的だそうですし、背面の赤紫色は無いからシラキトビナナフシではないようです。

これは一般的なニホントビナナフシで2018年7月31日八王子の片倉城址の森で撮ったものです。雨生池のものもこれだと思っていたのですが、

ニホントビナナフシは本州・四国・九州・沖縄の低山帯でクヌギ、コナラ、シイ、カシ類を食べるとありました。クヌギ、コナラ、シイ、カシ類は雨生池に無いし、低山帯と言うのが気になり調べていました。

ヤスマツトビナナフシは北海道、本州北部から九州までの低山帯から山地帯にいてブナ科の植物を食べるとありました。7月〜12月とありました。それなら可能性ありです。

外見は頭、胸、脚がほぼ緑色で、触角は黒褐色で、緑色斑とのまだら模様とあり、ほぼあってます。(1番目の写真)

ニホントビナナフシが目の後ろから胸にかけて黄色い線があるんです。(2番目の写真で下のカット)

それの黄色線が無いです。(3ばっばの写真)

ビンゴー!

雨生池にいたのはヤスマツトビナナフシ(1、3番目の写真)で間違いなしです。

ナナフシ一般ですが、成虫になる前は危険に会うと脚を自切して逃げます。このヤスマツトビナナフシも右前脚の先が無くなっています。

また、ナナフシは擬態の名人で植物の茎や枝に化けてじっとしていると見つけることは困難です。

以上、観察からだいぶ経っての気づきですが、妙に思ったら後からでもよく調べてみるものです。

ティンクティンクかわいいなぁ!ただし、えんえんとしゃべってるから適当にどうぞぅぉー。

これです。2015年11月3日雨生池で撮ったものです。

日本のトビナナフシ亜科にはニホントビナナフシ、ヤスマツトビナナフシ、シラキトビナナフシの3種がいます。

シラキトビナナフシは北海道、本州、四国で本州以南は標高の高いブナ、ミズナラ帯にいます。緑色の身体に、胸部背面と前翅、後翅前部が一直線上に赤紫色です。本州以南の分布は局所的だそうですし、背面の赤紫色は無いからシラキトビナナフシではないようです。

これは一般的なニホントビナナフシで2018年7月31日八王子の片倉城址の森で撮ったものです。雨生池のものもこれだと思っていたのですが、

ニホントビナナフシは本州・四国・九州・沖縄の低山帯でクヌギ、コナラ、シイ、カシ類を食べるとありました。クヌギ、コナラ、シイ、カシ類は雨生池に無いし、低山帯と言うのが気になり調べていました。

ヤスマツトビナナフシは北海道、本州北部から九州までの低山帯から山地帯にいてブナ科の植物を食べるとありました。7月〜12月とありました。それなら可能性ありです。

外見は頭、胸、脚がほぼ緑色で、触角は黒褐色で、緑色斑とのまだら模様とあり、ほぼあってます。(1番目の写真)

ニホントビナナフシが目の後ろから胸にかけて黄色い線があるんです。(2番目の写真で下のカット)

それの黄色線が無いです。(3ばっばの写真)

ビンゴー!

雨生池にいたのはヤスマツトビナナフシ(1、3番目の写真)で間違いなしです。

ナナフシ一般ですが、成虫になる前は危険に会うと脚を自切して逃げます。このヤスマツトビナナフシも右前脚の先が無くなっています。

また、ナナフシは擬態の名人で植物の茎や枝に化けてじっとしていると見つけることは困難です。

以上、観察からだいぶ経っての気づきですが、妙に思ったら後からでもよく調べてみるものです。

ティンクティンクかわいいなぁ!ただし、えんえんとしゃべってるから適当にどうぞぅぉー。

チマキ Chimaki / boiled rice wrapped in bamboo leaves [しただ郷自然くらぶ]

6月14日

チマキ作りです。

コロナウイルスで「しただ郷自然くらぶ」のイベントも皆んな中止でしたが、久しぶりに開催の私たちのイベントです。

水にひやかした餅米を笹の葉に包み、それを煮たものがチマキです。キナコをつけて食べます。5月の節句に笹団子を作る時一緒に作ります。だからこれって新潟独特のものなんでしょうか?

子供の頃母の実家でも作りました。私は笹団子よりこっちの方が好きでした。

笹に包んでイグサで縛るのですが、この縛り方がちょっと難しいです。

参加者もそこそこ集まり楽しく作りました。

その後、今日の講師のHさんらと自然くらぶの仲間で古民家カフェの「傳七茶屋」へ行きました。ここでカレー食べてケーキ食べてコーヒーしてくっちゃべってが楽しいですね。マスクしてると写真撮っても誰だかわかんないね。

まあともかく、皆さまご苦労様でした。

チマキ作りです。

コロナウイルスで「しただ郷自然くらぶ」のイベントも皆んな中止でしたが、久しぶりに開催の私たちのイベントです。

水にひやかした餅米を笹の葉に包み、それを煮たものがチマキです。キナコをつけて食べます。5月の節句に笹団子を作る時一緒に作ります。だからこれって新潟独特のものなんでしょうか?

子供の頃母の実家でも作りました。私は笹団子よりこっちの方が好きでした。

笹に包んでイグサで縛るのですが、この縛り方がちょっと難しいです。

参加者もそこそこ集まり楽しく作りました。

その後、今日の講師のHさんらと自然くらぶの仲間で古民家カフェの「傳七茶屋」へ行きました。ここでカレー食べてケーキ食べてコーヒーしてくっちゃべってが楽しいですね。マスクしてると写真撮っても誰だかわかんないね。

まあともかく、皆さまご苦労様でした。

ウッドバーニング Pyrography Art [しただ郷自然くらぶ]

5月25日

昨日「夕市 菜っちゃん」でいただいたカキノモト(=もってのほか・食用ギク 左)と、自分で種からおこしたインゲン(右)の苗を植え付けしました。

今日は午後から「自然くらぶ」の仲間がモリガメ山に来ます。

ウッドバーニングの材料にホウノキを採りに来たんです。

ウッドバーニングって言うのは、電熱ペン(ハンダゴテ)で木を焦がして絵や模様を描くことです。とりあえず、予め紙に描いた図案を木に転写して電熱ペンでなぞれば割に簡単に初心者でも出来ます。

メンバーで画家のSさんが私たちの先生です。

私が倒したホウノキをマスクして引っ張ってるのがSさんです。

直径10cmほどの木ですが、コースター状に切って使うんで充分だと思います。

今切ってきたホウノキは、生木だから乾燥させないと使え無いんで用意した木に電熱ペンで描いてみます。原画はS先生の描いたヒメサユリです。

初めてのウッドバーニングのMさん(左)ですが、スジいいですねー!

右が彼女の初作品です。試しに我が家でやってみたのですが楽しいですね。

ホウノキはうちの山にいくらでも有るからうまくいったら、ウッドバーニング教室をしたいですね。

などと言いながら、私はもっぱらいただいた奄美の黒糖焼酎を舐めてました。独り飲みじゃ無いから家飲みだけど、私の禁酒ルール(家で独り飲みはしないと言う)には違反していません。ちゃんと禁酒は続行中です。

昨日、今日と友だちが来てくれて楽しく遊べました。チョッとコロナ自粛(何と言ったらいいのかな?私は悪くないんだから自粛と言うのは変ですよね。)が緩んでます。少人数だからいいか!

新タマネギなどでツマミ兼夕食を作りました。ウメぇー!皆んなが帰った後なんで、もう飲まないけどぉー!禁酒中ですから。

昨日「夕市 菜っちゃん」でいただいたカキノモト(=もってのほか・食用ギク 左)と、自分で種からおこしたインゲン(右)の苗を植え付けしました。

今日は午後から「自然くらぶ」の仲間がモリガメ山に来ます。

ウッドバーニングの材料にホウノキを採りに来たんです。

ウッドバーニングって言うのは、電熱ペン(ハンダゴテ)で木を焦がして絵や模様を描くことです。とりあえず、予め紙に描いた図案を木に転写して電熱ペンでなぞれば割に簡単に初心者でも出来ます。

メンバーで画家のSさんが私たちの先生です。

私が倒したホウノキをマスクして引っ張ってるのがSさんです。

直径10cmほどの木ですが、コースター状に切って使うんで充分だと思います。

今切ってきたホウノキは、生木だから乾燥させないと使え無いんで用意した木に電熱ペンで描いてみます。原画はS先生の描いたヒメサユリです。

初めてのウッドバーニングのMさん(左)ですが、スジいいですねー!

右が彼女の初作品です。試しに我が家でやってみたのですが楽しいですね。

ホウノキはうちの山にいくらでも有るからうまくいったら、ウッドバーニング教室をしたいですね。

などと言いながら、私はもっぱらいただいた奄美の黒糖焼酎を舐めてました。独り飲みじゃ無いから家飲みだけど、私の禁酒ルール(家で独り飲みはしないと言う)には違反していません。ちゃんと禁酒は続行中です。

昨日、今日と友だちが来てくれて楽しく遊べました。チョッとコロナ自粛(何と言ったらいいのかな?私は悪くないんだから自粛と言うのは変ですよね。)が緩んでます。少人数だからいいか!

新タマネギなどでツマミ兼夕食を作りました。ウメぇー!皆んなが帰った後なんで、もう飲まないけどぉー!禁酒中ですから。

抽象画家 Abstract Painter [しただ郷自然くらぶ]

11月4日

「しただ郷自然くらぶ」の仲間で女性抽象画家の方がいらっしゃいます。75歳過ぎだから後期高齢者だけどこう言う場合に、そんな範疇を引き合いに出すのはおかしいですね。何しろとてもお元気で活躍されているんです。三条市内でいろいろ教室に使っておられた家で個展を開催されています。今日3日目最終日におじゃましました。最終日ですが、いろんな方が訪れて見えてとても盛況です。今回は、主に画風が抽象画になる以前の作品が展示されています。現在抽象画を多く描かれる以前の作品が見れていいですね。

それはともかくレトロな街並みに似合い古い家ですが、明るくてとても居心地のいい会場です。つい長居してしまいました。これからもここでいろいろなことを発信してゆくご予定もあるようです。元気で頑張ってる先輩がいて心強いです。

「しただ郷自然くらぶ」はしただ郷のネエーチャーガイドの会で、しただの自然の中でガイドツアーやいろいろイベントを行っています。そして自分たちもしただを楽しんでいる会です。いろんな方がおられて自然プラスαな活動が出来ています。ややファジーと言うかナンチャッテな会だから、皆さんもお気軽にご参加くださると嬉しいです。

「しただ郷自然くらぶ」の仲間で女性抽象画家の方がいらっしゃいます。75歳過ぎだから後期高齢者だけどこう言う場合に、そんな範疇を引き合いに出すのはおかしいですね。何しろとてもお元気で活躍されているんです。三条市内でいろいろ教室に使っておられた家で個展を開催されています。今日3日目最終日におじゃましました。最終日ですが、いろんな方が訪れて見えてとても盛況です。今回は、主に画風が抽象画になる以前の作品が展示されています。現在抽象画を多く描かれる以前の作品が見れていいですね。

それはともかくレトロな街並みに似合い古い家ですが、明るくてとても居心地のいい会場です。つい長居してしまいました。これからもここでいろいろなことを発信してゆくご予定もあるようです。元気で頑張ってる先輩がいて心強いです。

「しただ郷自然くらぶ」はしただ郷のネエーチャーガイドの会で、しただの自然の中でガイドツアーやいろいろイベントを行っています。そして自分たちもしただを楽しんでいる会です。いろんな方がおられて自然プラスαな活動が出来ています。ややファジーと言うかナンチャッテな会だから、皆さんもお気軽にご参加くださると嬉しいです。

吉ヶ平自然環境調査 2019.11.03 Yoshigahira Natural Environment Survey [しただ郷自然くらぶ]

11月3日

紅葉の雨生池、番屋山

この頃が吉ヶ平の紅葉時期です。ブナの紅葉の美しい雨生池、番屋山の調査に行きます。

今年の紅葉はやや遅い感があります。吉ヶ平山荘周辺(標高400mほど)はまだ紅葉のピークには早いようです。

守門川を渡ってすぐのところにケンポナシの木があります。橋の上にもケンポナシの実が落ちていました。果実に果肉は無いけど柄の部分が膨らんで不思議な形をしています。この部分を食べると甘くナシのような味がします。

馬場跡と言う道標のところで八十里越方向と分かれて左に行きます。

雨生池からの細い流れを渡った先からブナ地帯になります。

雨生池周辺は村松藩が木々の伐採を禁じていたためにブナの巨木が多く残っています。

池の周りブナの紅葉がきれいです。

日に黄色く輝いています。

池の左側の道を紅葉と水面を見ながら上ります。

大きなブナがたくさんあります。

ミズナラの木です。

雨生池辺りはブナ、ミズナラ地帯です。

ウリハダカエデもブナ林の下生えです。

マタタビの熟した実です。動物に食べられて多くは残りませんが、黄色く熟した実は甘くて美味しいです。

ニガクリタケと言う毒キノコです。

これはクリタケです。食用になるキノコですが近年クリタケの有毒成分が見つかっています。クリタケを大量に食べるのは控えた方がいいです。

番屋山の上の方から雨生池を見渡せます。

雨生池は深い森に囲まれて神秘的です。

標高933mの山頂付近は雨生池辺りより紅葉がすすんでいます。

昨年この辺りでニホンジカ♂を見かけました。元々しただにはニホンジカはいませんでしたが近年見かけるようになり、ついにこんな山中にまでも分布を広げています。

再び雨生池沿いの道に下りて来ました。

大きなブナの木々を抜けて歩きます。

紅葉越しに湖面が見えます。

午後の光に水面キラキラです。

ブナの幹のこんなところを見て「オッパイみたいだ!」なんて言うヤツがいました。確かにそうも見えるけど、よくこんなのを見つけるものです。彼は普段から何を考えて生きてるんだろ?

今年の紅葉は今ひとつ冴えませんが、さすがにこの辺りはきれいです。

今日はてんきがよくて気持ちいい山歩きでした。

観察メモ(観察順、メモのまま)

吉ヶ平山荘〜馬場跡

ケンポナシ、ケアブラチャン、ゼンマイ、オニグルミ、トチノキ、ハクウンボク、オオバクロモジ、サワグルミ、ヤチダモ、ツルマサキ、イタヤカエデ、ヤマモミジ、アキノキリンソウ、ウワミズザクラ、キハダ

馬場跡〜雨生池

カントウヨメナ、ノブキ、クロバナヒキオコシ、スギヒラタケ、ホウノキ、ヒロハテンナンショウ

雨生池〜番屋山

ブナ、オオバクロモジ、ミズナラ、ホウノキ、オオカメノキ、トリアシショウマ、ツタウルシ、マタタビ、ヒトツバカエデ、アオハダ、ヤマボウシ、アズキナシ、シナノキ、ユキグニカンアオイ、タムシバ、ウリハダカエデ、ハウチワカエデ、ニガクリタケ、コマユミ、クリタケ

紅葉の雨生池、番屋山

この頃が吉ヶ平の紅葉時期です。ブナの紅葉の美しい雨生池、番屋山の調査に行きます。

今年の紅葉はやや遅い感があります。吉ヶ平山荘周辺(標高400mほど)はまだ紅葉のピークには早いようです。

守門川を渡ってすぐのところにケンポナシの木があります。橋の上にもケンポナシの実が落ちていました。果実に果肉は無いけど柄の部分が膨らんで不思議な形をしています。この部分を食べると甘くナシのような味がします。

馬場跡と言う道標のところで八十里越方向と分かれて左に行きます。

雨生池からの細い流れを渡った先からブナ地帯になります。

雨生池周辺は村松藩が木々の伐採を禁じていたためにブナの巨木が多く残っています。

池の周りブナの紅葉がきれいです。

日に黄色く輝いています。

池の左側の道を紅葉と水面を見ながら上ります。

大きなブナがたくさんあります。

ミズナラの木です。

雨生池辺りはブナ、ミズナラ地帯です。

ウリハダカエデもブナ林の下生えです。

マタタビの熟した実です。動物に食べられて多くは残りませんが、黄色く熟した実は甘くて美味しいです。

ニガクリタケと言う毒キノコです。

これはクリタケです。食用になるキノコですが近年クリタケの有毒成分が見つかっています。クリタケを大量に食べるのは控えた方がいいです。

番屋山の上の方から雨生池を見渡せます。

雨生池は深い森に囲まれて神秘的です。

標高933mの山頂付近は雨生池辺りより紅葉がすすんでいます。

昨年この辺りでニホンジカ♂を見かけました。元々しただにはニホンジカはいませんでしたが近年見かけるようになり、ついにこんな山中にまでも分布を広げています。

再び雨生池沿いの道に下りて来ました。

大きなブナの木々を抜けて歩きます。

紅葉越しに湖面が見えます。

午後の光に水面キラキラです。

ブナの幹のこんなところを見て「オッパイみたいだ!」なんて言うヤツがいました。確かにそうも見えるけど、よくこんなのを見つけるものです。彼は普段から何を考えて生きてるんだろ?

今年の紅葉は今ひとつ冴えませんが、さすがにこの辺りはきれいです。

今日はてんきがよくて気持ちいい山歩きでした。

観察メモ(観察順、メモのまま)

吉ヶ平山荘〜馬場跡

ケンポナシ、ケアブラチャン、ゼンマイ、オニグルミ、トチノキ、ハクウンボク、オオバクロモジ、サワグルミ、ヤチダモ、ツルマサキ、イタヤカエデ、ヤマモミジ、アキノキリンソウ、ウワミズザクラ、キハダ

馬場跡〜雨生池

カントウヨメナ、ノブキ、クロバナヒキオコシ、スギヒラタケ、ホウノキ、ヒロハテンナンショウ

雨生池〜番屋山

ブナ、オオバクロモジ、ミズナラ、ホウノキ、オオカメノキ、トリアシショウマ、ツタウルシ、マタタビ、ヒトツバカエデ、アオハダ、ヤマボウシ、アズキナシ、シナノキ、ユキグニカンアオイ、タムシバ、ウリハダカエデ、ハウチワカエデ、ニガクリタケ、コマユミ、クリタケ

吉ヶ平自然環境調査 2019.10.07 Yoshigahira Natural Environment Survey [しただ郷自然くらぶ]

10月7日

吉ヶ平歴史調査

今日は吉ヶ平の歴史調査の日です。

この度の吉ヶ平調査は主に自然調査ですが、吉ヶ平については八十里越の歴史と切り離すことは出来ません。最終的に調査結果をガイドブックにまとめる時には、歴史などはコラム的な扱いにするつもりです。

吉ヶ平山荘の向かい炭焼き小屋方向の遠くには遥か網張岳が見えます。(上)

炭焼き小屋の上り口あたりにゴマナを見つけました。(中)

今日の歴史調査の講師は「NPOしただの里」理事長の大竹晴義さんです。(下)彼は私たちの「しただ郷自然くらぶ」のメンバーでもあります。今日も何かと忙しいので八十里越の草刈りをしながら道々のガイドしてくれます。

38豪雪(さんぱちごうせつ)の時、この場所にあった電柱ほどの高さ(約9m)の積雪があったことなどのエピソードを語ってくれています。

ちなみに、有人観測世界1位の積雪は、伊吹山で1927年2月14日、1m82cmと言うことになっています。

彼の歴史話を聞きながらも、自然調査もします。もっとも先日椿尾根へ行ったのと同じ八十里越方面です。

触れると弾けるツリフネソウの実です。(左上)

アケビの実がたくさん有りました。(右上)

真新しいクマの糞です。未消化なヤマブドウの実の皮なども含まれていました。(下)

この辺り吉ヶ平集落近くの八十里越方向には只見へ向かう天保古道、明治新道その他ショートカットの道が入り乱れています。(上)

下は十八坂と呼ばれていた明治新道のつづら折れに上っているところです。下の方で休んでいる青ヘルメットの人たちは、その昔の道路遺構を調査のために草刈りをしている三条市役所や業者の人たちです。

観察メモ(観察順、メモのまま)

ゲート〜吉ヶ平山荘

タイリンヤマハッカ

吉ヶ平山荘〜馬場跡

ゴマナ、コメナモミ、ノコンギク、ユウガギク、カントウヨメナ、ミゾソバ、サラシナショウマ

馬場跡〜十八坂

クマの糞(ヤマブドウ)、クロバナヒキオコシ、ケアブラチャン、ナンブアザミ、ミゾソバ、ミズヒキ、ツリフネソウ、イタヤカデ、カラハナソウ、ヤマブドウ、タイリンヤマハッカ、ナラタケ、クサギの実、ミズ(ウワバミソウ)、キハダ、サルナシ、アケビ、ハイイヌガヤ

歴史メモ(メモの順、メモのまま)

・ 昭和45年集団離村の時、吉ヶ平には20軒ほどの家があった。

・ 守門館 長岡藩の埋蔵金探しの人なども泊まっていた。

・ 吉ヶ平神社の建物は→栄→見附のコロナの裏にある神社に移築されている。

吉ヶ平神社にあった彫物の一部は八木神社にある。

・ 椿庄兵衞どんの家 吉ヶ平神社の向かい守門川のそば。吉ヶ平のおやっさま。河井継之助が泊まったとも言われている(?)

・ 高倉宮以仁親王家来で源仲綱の墓がある。乙部右衛門之丞と言う源仲綱の従者が椿家の先祖と言われている。

・以仁親王の墓は京都にあるが、死後東国に落ちのびたと言う生存説がある。各地の高倉神社。

尾瀬中納言(尾瀬)、大内宿(高倉神社)・・・

・ 椿丑太郎の屋敷が横越の北方博物館に移築されている。(源仲綱の墓の上の方にあった。)

・馬場跡の道標→詞場の道標→八十里越と続く道は天保の道で、明治の道は橋から川沿いに下にあったが、川沿いの下流部分は消滅している。

・川沿いから天保の道方向へ上がるつづら折りの緩やかで、広い道が明治の道として残っている。

・ 十八坂もその一つである。

・馬場跡の道標は間違いで水田だった場所。馬場は水田の上にある杉林の方。詞場の道標は祠場の間違い。

・天保の古道と平行して田んぼに水を引いた水路跡もある。

・丸つぶれの池と番屋山の間の沢からも水を引いている。

・清水場(しんずば)と言う一旦水を貯めて、水温を上げる池もあった。

吉ヶ平歴史調査

今日は吉ヶ平の歴史調査の日です。

この度の吉ヶ平調査は主に自然調査ですが、吉ヶ平については八十里越の歴史と切り離すことは出来ません。最終的に調査結果をガイドブックにまとめる時には、歴史などはコラム的な扱いにするつもりです。

吉ヶ平山荘の向かい炭焼き小屋方向の遠くには遥か網張岳が見えます。(上)

炭焼き小屋の上り口あたりにゴマナを見つけました。(中)

今日の歴史調査の講師は「NPOしただの里」理事長の大竹晴義さんです。(下)彼は私たちの「しただ郷自然くらぶ」のメンバーでもあります。今日も何かと忙しいので八十里越の草刈りをしながら道々のガイドしてくれます。

38豪雪(さんぱちごうせつ)の時、この場所にあった電柱ほどの高さ(約9m)の積雪があったことなどのエピソードを語ってくれています。

ちなみに、有人観測世界1位の積雪は、伊吹山で1927年2月14日、1m82cmと言うことになっています。

彼の歴史話を聞きながらも、自然調査もします。もっとも先日椿尾根へ行ったのと同じ八十里越方面です。

触れると弾けるツリフネソウの実です。(左上)

アケビの実がたくさん有りました。(右上)

真新しいクマの糞です。未消化なヤマブドウの実の皮なども含まれていました。(下)

この辺り吉ヶ平集落近くの八十里越方向には只見へ向かう天保古道、明治新道その他ショートカットの道が入り乱れています。(上)

下は十八坂と呼ばれていた明治新道のつづら折れに上っているところです。下の方で休んでいる青ヘルメットの人たちは、その昔の道路遺構を調査のために草刈りをしている三条市役所や業者の人たちです。

観察メモ(観察順、メモのまま)

ゲート〜吉ヶ平山荘

タイリンヤマハッカ

吉ヶ平山荘〜馬場跡

ゴマナ、コメナモミ、ノコンギク、ユウガギク、カントウヨメナ、ミゾソバ、サラシナショウマ

馬場跡〜十八坂

クマの糞(ヤマブドウ)、クロバナヒキオコシ、ケアブラチャン、ナンブアザミ、ミゾソバ、ミズヒキ、ツリフネソウ、イタヤカデ、カラハナソウ、ヤマブドウ、タイリンヤマハッカ、ナラタケ、クサギの実、ミズ(ウワバミソウ)、キハダ、サルナシ、アケビ、ハイイヌガヤ

歴史メモ(メモの順、メモのまま)

・ 昭和45年集団離村の時、吉ヶ平には20軒ほどの家があった。

・ 守門館 長岡藩の埋蔵金探しの人なども泊まっていた。

・ 吉ヶ平神社の建物は→栄→見附のコロナの裏にある神社に移築されている。

吉ヶ平神社にあった彫物の一部は八木神社にある。

・ 椿庄兵衞どんの家 吉ヶ平神社の向かい守門川のそば。吉ヶ平のおやっさま。河井継之助が泊まったとも言われている(?)

・ 高倉宮以仁親王家来で源仲綱の墓がある。乙部右衛門之丞と言う源仲綱の従者が椿家の先祖と言われている。

・以仁親王の墓は京都にあるが、死後東国に落ちのびたと言う生存説がある。各地の高倉神社。

尾瀬中納言(尾瀬)、大内宿(高倉神社)・・・

・ 椿丑太郎の屋敷が横越の北方博物館に移築されている。(源仲綱の墓の上の方にあった。)

・馬場跡の道標→詞場の道標→八十里越と続く道は天保の道で、明治の道は橋から川沿いに下にあったが、川沿いの下流部分は消滅している。

・川沿いから天保の道方向へ上がるつづら折りの緩やかで、広い道が明治の道として残っている。

・ 十八坂もその一つである。

・馬場跡の道標は間違いで水田だった場所。馬場は水田の上にある杉林の方。詞場の道標は祠場の間違い。

・天保の古道と平行して田んぼに水を引いた水路跡もある。

・丸つぶれの池と番屋山の間の沢からも水を引いている。

・清水場(しんずば)と言う一旦水を貯めて、水温を上げる池もあった。

吉ヶ平自然環境調査 2019.09.15 Yoshigahira Natural Environment Survey [しただ郷自然くらぶ]

9月15日

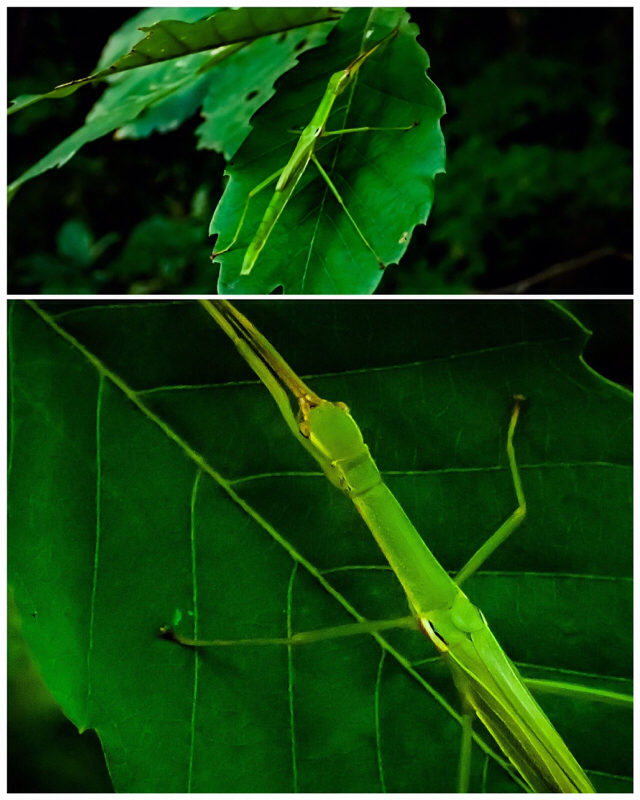

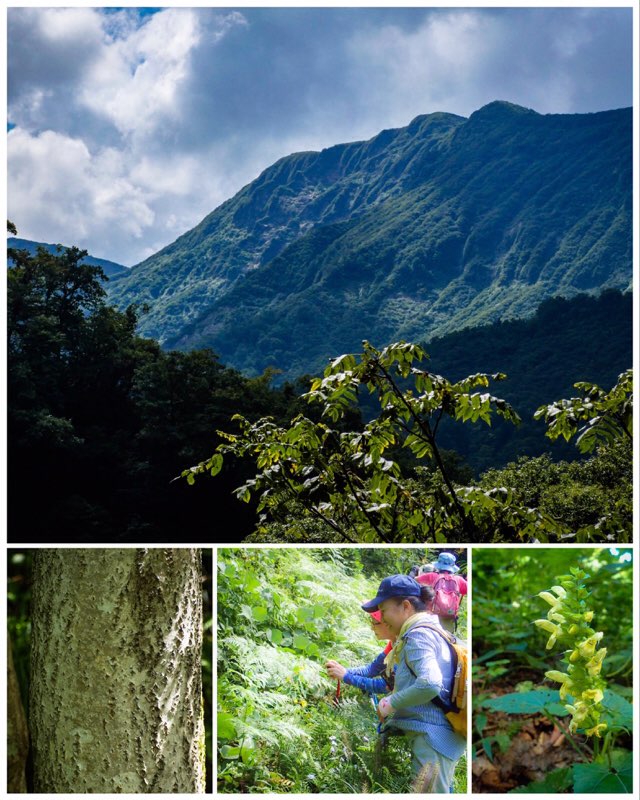

今日は吉ヶ平自然調査の日です。

3時起きして、群馬から参加してくれたメンバーもいます。彼女は我らの中では植物博士なんで助かります。地元しただの植物博士も参加してくださいました。ありがとう!

吉ヶ平として外せないのは八十里越方面です。椿尾根辺りまで行きたいのですが、少し遠いです。頑張って行けるとこまで行きましょう!吉ヶ平山荘前の炭焼き小屋の煙を後に出発です。(左上)

アブラチャンの葉の毛のをチェックです。中央脈に毛があるので、日本海側タイプのケアブラチャンです。(右上)

馬場跡と言われているところの道標を右に八十里越へと向かいます。(下)左に行くと雨生池です。

コゴミの胞子葉です。(左上)

オニグルミです。(右上)

クサボタンです。(下)

新しい道標がクマに破壊されています。(左上)ここは完全なるクマエリアです。縄張り内に異物が出来れば当然破壊されます。

サルナシの実です。(右上)

下2つはマスタケです。美味しいキノコですが、食用にはちょっと固くなっているかもしれません。

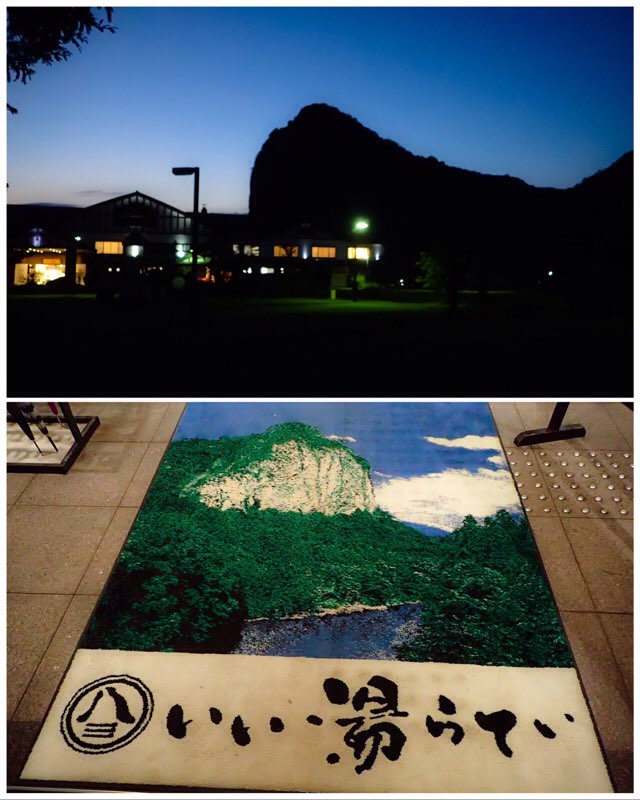

大岳のよく見えるとこまで来ました。(上)

右下はキハダの幹の木肌です。

右下はキバナアキギリです。

上は番屋山の西斜面です。この右手に椿尾根があります。

サラシナショウマの花がありました。(中下)

椿尾根の上りでバテたので、ここでお昼を食べ一休みして荷物を置いて椿尾根まで行きました。(左下)

休んだ場所にヒダリマキマイマイの大きな殻がありました。(右下)

皆さん頑張って椿尾根まで歩いて下さいました。ご苦労様!

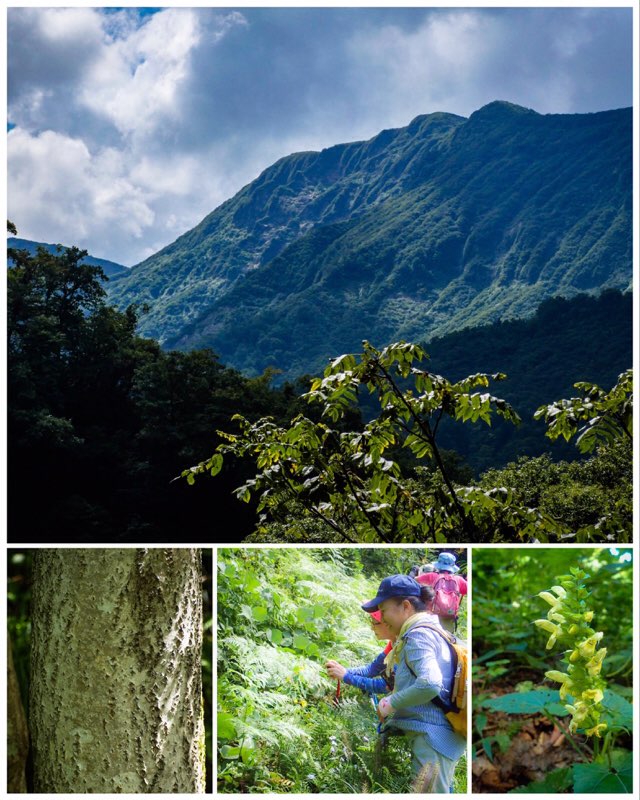

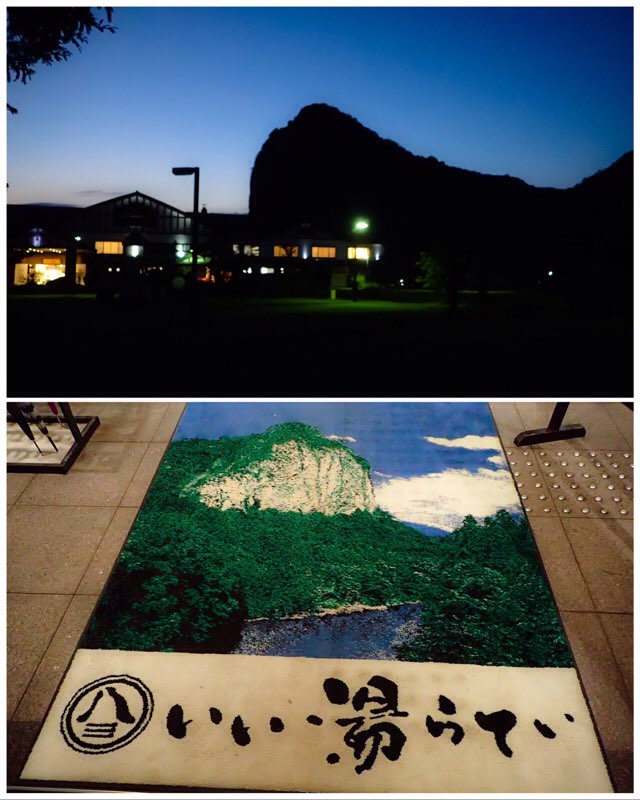

吉ヶ平に戻り、いい湯らていにお風呂に入りに行きました。

その後、吉ヶ平に戻り吉ヶ平キャンプです。料理、酒うまー!

9月16日

山荘脇の池のほとり、アキアカネが群れています。(下)

翌朝、変なオジサンが魚釣りを教えてくれました。

いや!変なオジサンじゃない。私たち自然くらぶの仲間でした。あー、しかし、仲間だけど変なオジサンだー。

例によって、まんまメモを記載します。

観察メモ(観察順、メモのまま)

ゲート〜吉ヶ平山荘

オトコエシ

吉ヶ平山荘〜馬場跡

アカバナ、コミカンソウ、ヘラオモダカ、セリ、ナルコビエ、ヒメシダ、ツリフネソウ、キツリフネ、ミゾソバ、ゲンノショウコ、ボントクタデ、ヌカキビ、イヌタデ、コブナグサ、ケンポナシ、アキノノゲシ、オトギリソウ、キンミズヒキ、トネリコ、ミズヒキ、オニグルミ、トチノキ、ヒナタイノコズチ、キバナアキギリ、アカソ、ウワバミソウ、ノブキ、ハナタデ、ツクツクボウシ、カラムシ、ミゾソバ、ヤマモミジ、ミズナラ、ミズキ、ウチワドコロ、アキアカネ

馬場跡〜椿尾根

ミヤマガマズミ、ケナシアブラチャン、ノコンギク、ミチノクヨロイグサ、クロバナヒキオコシ、オオハシカグサ、イッポンワラビ、ヤマトキホコリ、オシダ、サラシナショウマ、チジミザサ、ヌスビトハギ、ヤブタバコ、クマイチゴ、ヤマノイモ、センダングサ、ヒメジソ、オニドコロ、ミヤマイラクサ、ヘビノネゴザ、ナンブアザミ、ホウチャクソウ、ミズタマソウ、ボタンズル、コゴミ(胞子葉)、クサボタン、サルナシ、オニグルミ、ヤマブドウ、マスタケ(オニグルミに生えてる。)、キハダ、キツリフネ、クサギ、ヤマトウバナ、ムカゴイラクサ、オオヒゲナガカリヤスモドキ、コタニワタリ、ユキツバキ、ミンミンゼミ、タイリンヤマハッカ、ブナ、スズメウリ、カラハナソウ、シラヤマギク、サワシバ、ツルソバ、オオバボダイジュ

今日は吉ヶ平自然調査の日です。

3時起きして、群馬から参加してくれたメンバーもいます。彼女は我らの中では植物博士なんで助かります。地元しただの植物博士も参加してくださいました。ありがとう!

吉ヶ平として外せないのは八十里越方面です。椿尾根辺りまで行きたいのですが、少し遠いです。頑張って行けるとこまで行きましょう!吉ヶ平山荘前の炭焼き小屋の煙を後に出発です。(左上)

アブラチャンの葉の毛のをチェックです。中央脈に毛があるので、日本海側タイプのケアブラチャンです。(右上)

馬場跡と言われているところの道標を右に八十里越へと向かいます。(下)左に行くと雨生池です。

コゴミの胞子葉です。(左上)

オニグルミです。(右上)

クサボタンです。(下)

新しい道標がクマに破壊されています。(左上)ここは完全なるクマエリアです。縄張り内に異物が出来れば当然破壊されます。

サルナシの実です。(右上)

下2つはマスタケです。美味しいキノコですが、食用にはちょっと固くなっているかもしれません。

大岳のよく見えるとこまで来ました。(上)

右下はキハダの幹の木肌です。

右下はキバナアキギリです。

上は番屋山の西斜面です。この右手に椿尾根があります。

サラシナショウマの花がありました。(中下)

椿尾根の上りでバテたので、ここでお昼を食べ一休みして荷物を置いて椿尾根まで行きました。(左下)

休んだ場所にヒダリマキマイマイの大きな殻がありました。(右下)

皆さん頑張って椿尾根まで歩いて下さいました。ご苦労様!

吉ヶ平に戻り、いい湯らていにお風呂に入りに行きました。

その後、吉ヶ平に戻り吉ヶ平キャンプです。料理、酒うまー!

9月16日

山荘脇の池のほとり、アキアカネが群れています。(下)

翌朝、変なオジサンが魚釣りを教えてくれました。

いや!変なオジサンじゃない。私たち自然くらぶの仲間でした。あー、しかし、仲間だけど変なオジサンだー。

例によって、まんまメモを記載します。

観察メモ(観察順、メモのまま)

ゲート〜吉ヶ平山荘

オトコエシ

吉ヶ平山荘〜馬場跡

アカバナ、コミカンソウ、ヘラオモダカ、セリ、ナルコビエ、ヒメシダ、ツリフネソウ、キツリフネ、ミゾソバ、ゲンノショウコ、ボントクタデ、ヌカキビ、イヌタデ、コブナグサ、ケンポナシ、アキノノゲシ、オトギリソウ、キンミズヒキ、トネリコ、ミズヒキ、オニグルミ、トチノキ、ヒナタイノコズチ、キバナアキギリ、アカソ、ウワバミソウ、ノブキ、ハナタデ、ツクツクボウシ、カラムシ、ミゾソバ、ヤマモミジ、ミズナラ、ミズキ、ウチワドコロ、アキアカネ

馬場跡〜椿尾根

ミヤマガマズミ、ケナシアブラチャン、ノコンギク、ミチノクヨロイグサ、クロバナヒキオコシ、オオハシカグサ、イッポンワラビ、ヤマトキホコリ、オシダ、サラシナショウマ、チジミザサ、ヌスビトハギ、ヤブタバコ、クマイチゴ、ヤマノイモ、センダングサ、ヒメジソ、オニドコロ、ミヤマイラクサ、ヘビノネゴザ、ナンブアザミ、ホウチャクソウ、ミズタマソウ、ボタンズル、コゴミ(胞子葉)、クサボタン、サルナシ、オニグルミ、ヤマブドウ、マスタケ(オニグルミに生えてる。)、キハダ、キツリフネ、クサギ、ヤマトウバナ、ムカゴイラクサ、オオヒゲナガカリヤスモドキ、コタニワタリ、ユキツバキ、ミンミンゼミ、タイリンヤマハッカ、ブナ、スズメウリ、カラハナソウ、シラヤマギク、サワシバ、ツルソバ、オオバボダイジュ

吉ヶ平自然環境調査 2019.09.03 Yoshigahira Natural Environment Survey [しただ郷自然くらぶ]

9月3日

しただ郷川虫くらぶ Shitada River Bugs Club

今日は「しただ郷自然くらぶ」の川虫調査の日です。あいにくのザーザー雨ですが、吉ヶ平の守門川とその小沢2本の調査を決行します。村上から川虫の先生も来て下さいました。

私とこの2名と先生が調査隊です。

グリーンの雨具と長靴がきまってるねぇー!(左上)

「ダメおやじ」と書かれた笠を被った人はダメおやじですが、ダメなおやじではありません。(右上)川に入ればシャキッとしますよ。

先生は激流の守門川を物ともせずに、ガシャガシャ川虫採集に突き進みます。

「ダメおやじ」も負けじと動物的勘で早くも仔イワナをゲットです。でも川虫が目的だから!わかってる?(左上)

川虫を含んだ砂をバケツにあけて、それをさらに皿や小さな容器に分けとります。先生は素人にはゴミ特別のつかないようなものから川虫を見分けます。スゴイ!

左下はヒトホシクラカケカワゲラとミヤマナガレアブ(丸まってます。)

右下はヘビトンボ(マゴタロウムシ)をピンセットで取り分けています。

川虫探しは川の宝探しです。とても面白く雨に濡れても面白くてたまりません。

初めて知る面白さです。

大きな虫は網の中でも見分けられますが、小さな虫は先ほどの方法で分けないと見落とします。左2点は3cm角ほどの容器でここに仲間別に仕分けします。左上はオオエゾヨコエビを仕分けしたところです。

右上はモンカワゲラ属、右下はミヤマナガレアブです。

入りきらない虫は小ビンに分けます。これはモンカワゲラ属です。(左上)

ピンセットも必要な道具です。(右上)

製氷皿も仕分けに便利な道具です。(下)

本流以外に小沢にも入ります。先生はどんどん先に進みます。

湧き水の水源まで這い上がり、狙い通りトワダカワゲラなどをゲットされます。達人ですねぇー!

川虫探し ≒ 禁断の悦びです。 ウヒヒヒ・・・!

以下のようにいろいろな川虫が採れました。(左上から右下へ)

オンタケトビケラ、ミネトワダカワゲラ、トワダナガレトビケラ、ウスバガガンボ属、オニヤンマ、ミネトワダカワゲラ♀交接孔、マルガムシ、ヘビトンボ(マゴタロウムシ)、モンカワゲラ属

オナシカワゲラsp.、ヤマトセンブリ、ハリガネムシsp.、ミヤマシマトビケラsp.、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、ミズムシ♂♀、ミズムシ♂♀、ミヤマナガレアブ

ヒトホシクラカケカワゲラyoung、ウエノカワゲラ、オオエゾヨコエビ、フタスジモンカゲロウ、オオエゾヨコエビ、プラナリア、フトヒゲカクツツトビケラ、クロツツトビケラ(?)、ユスリカsp.(アカムシ)

オオマダラカゲロウ、ニッポンナガレトビケラ、ウエノカワゲラ、ミヤマウズムシ(プラナリア)、ヨシノマダラカゲロウ、ヒゲナガガガンボ属、エルモンヒラタカゲロウ、プラナリア、エルモンヒラタカゲロウ

川虫と言ってもいろんな動物の仲間です。

例えばこのフトヒゲカクツツトビケラの幼虫は、水中で砂つぶや終齢近くなると植物の葉を絹糸でつずり四角柱の巣を作ります。この中で羽化して空中を飛ぶ成虫になります。

ほぼ撮影順に、

、トワダナガレトビケラ、ミネトワダカワゲラ、マルガムシ、オンタケトビケラ、オニヤンマ、ヘビトンボ(マゴタロウムシ)、ウスバガガンボ属、ヤマトセンブリ、ハリガネムシsp.、オナシカワゲラsp.、シロハラコカゲロウ、ミズムシ♂♀、ミヤマシマトビケラsp.、ミヤマナガレアブ、ヒトホシクラカケカワゲラyoung、オオエゾヨコエビ、ユスリカsp.(アカムシ)、フタスジモンカゲロウ、フトヒゲカクツツトビケラ、クロツツトビケラ(?)、ウエノカワゲラ、プラナリア、ミヤマウズムシ(プラナリア)、エルモンヒラタカゲロウ、フトヒゲカクツツトビケラ、オオマダラカゲロウ、ヒゲナガガガンボ属、ヨシノマダラカゲロウ、ニッポンナガレトビケラ、エルモンヒラタカゲロウ、ミネトワダカワゲラ♀交接孔

「しただ郷自然くらぶ」として初めての本格川虫調査でした。短時間で大変成果があがりました。これはひとえに遠く村上から駆けつけてくださった「川虫先生」のおかげなのです。こんな本格的な調査方法、鑑定は先生がおられなければかないませんでした。ありがとうございました。前出の「ダメおやじ」は長年「NPO渓流再生フォーラム」の会長を務めて新潟県の渓流環境保全に勤めてこられた人です。でも、私たちだけでは、「ピンチョロ、オニチョロ、クロカワムシ・・・」という、釣り餌レベルから出ることは無理だったでしょう。この短時間で採集、仕分け、鑑定、撮影が出来たことは予想以上でした。しかも雨の中!

今日はおかげさまで無限に広がる「川虫世界」の豊かさをのぞき見ることが出来ました。

吉ヶ平自然調査は植物調査が多いのですが、これで水中も調べることが出来てバリエーションが広がりました。川だけでなく湖沼の調査もする機会があればモアベターです。

しただ郷川虫くらぶ Shitada River Bugs Club

今日は「しただ郷自然くらぶ」の川虫調査の日です。あいにくのザーザー雨ですが、吉ヶ平の守門川とその小沢2本の調査を決行します。村上から川虫の先生も来て下さいました。

私とこの2名と先生が調査隊です。

グリーンの雨具と長靴がきまってるねぇー!(左上)

「ダメおやじ」と書かれた笠を被った人はダメおやじですが、ダメなおやじではありません。(右上)川に入ればシャキッとしますよ。

先生は激流の守門川を物ともせずに、ガシャガシャ川虫採集に突き進みます。

「ダメおやじ」も負けじと動物的勘で早くも仔イワナをゲットです。でも川虫が目的だから!わかってる?(左上)

川虫を含んだ砂をバケツにあけて、それをさらに皿や小さな容器に分けとります。先生は素人にはゴミ特別のつかないようなものから川虫を見分けます。スゴイ!

左下はヒトホシクラカケカワゲラとミヤマナガレアブ(丸まってます。)

右下はヘビトンボ(マゴタロウムシ)をピンセットで取り分けています。

川虫探しは川の宝探しです。とても面白く雨に濡れても面白くてたまりません。

初めて知る面白さです。

大きな虫は網の中でも見分けられますが、小さな虫は先ほどの方法で分けないと見落とします。左2点は3cm角ほどの容器でここに仲間別に仕分けします。左上はオオエゾヨコエビを仕分けしたところです。

右上はモンカワゲラ属、右下はミヤマナガレアブです。

入りきらない虫は小ビンに分けます。これはモンカワゲラ属です。(左上)

ピンセットも必要な道具です。(右上)

製氷皿も仕分けに便利な道具です。(下)

本流以外に小沢にも入ります。先生はどんどん先に進みます。

湧き水の水源まで這い上がり、狙い通りトワダカワゲラなどをゲットされます。達人ですねぇー!

川虫探し ≒ 禁断の悦びです。 ウヒヒヒ・・・!

以下のようにいろいろな川虫が採れました。(左上から右下へ)

オンタケトビケラ、ミネトワダカワゲラ、トワダナガレトビケラ、ウスバガガンボ属、オニヤンマ、ミネトワダカワゲラ♀交接孔、マルガムシ、ヘビトンボ(マゴタロウムシ)、モンカワゲラ属

オナシカワゲラsp.、ヤマトセンブリ、ハリガネムシsp.、ミヤマシマトビケラsp.、ミズムシ、シロハラコカゲロウ、ミズムシ♂♀、ミズムシ♂♀、ミヤマナガレアブ

ヒトホシクラカケカワゲラyoung、ウエノカワゲラ、オオエゾヨコエビ、フタスジモンカゲロウ、オオエゾヨコエビ、プラナリア、フトヒゲカクツツトビケラ、クロツツトビケラ(?)、ユスリカsp.(アカムシ)

オオマダラカゲロウ、ニッポンナガレトビケラ、ウエノカワゲラ、ミヤマウズムシ(プラナリア)、ヨシノマダラカゲロウ、ヒゲナガガガンボ属、エルモンヒラタカゲロウ、プラナリア、エルモンヒラタカゲロウ

川虫と言ってもいろんな動物の仲間です。

例えばこのフトヒゲカクツツトビケラの幼虫は、水中で砂つぶや終齢近くなると植物の葉を絹糸でつずり四角柱の巣を作ります。この中で羽化して空中を飛ぶ成虫になります。

ほぼ撮影順に、

、トワダナガレトビケラ、ミネトワダカワゲラ、マルガムシ、オンタケトビケラ、オニヤンマ、ヘビトンボ(マゴタロウムシ)、ウスバガガンボ属、ヤマトセンブリ、ハリガネムシsp.、オナシカワゲラsp.、シロハラコカゲロウ、ミズムシ♂♀、ミヤマシマトビケラsp.、ミヤマナガレアブ、ヒトホシクラカケカワゲラyoung、オオエゾヨコエビ、ユスリカsp.(アカムシ)、フタスジモンカゲロウ、フトヒゲカクツツトビケラ、クロツツトビケラ(?)、ウエノカワゲラ、プラナリア、ミヤマウズムシ(プラナリア)、エルモンヒラタカゲロウ、フトヒゲカクツツトビケラ、オオマダラカゲロウ、ヒゲナガガガンボ属、ヨシノマダラカゲロウ、ニッポンナガレトビケラ、エルモンヒラタカゲロウ、ミネトワダカワゲラ♀交接孔

「しただ郷自然くらぶ」として初めての本格川虫調査でした。短時間で大変成果があがりました。これはひとえに遠く村上から駆けつけてくださった「川虫先生」のおかげなのです。こんな本格的な調査方法、鑑定は先生がおられなければかないませんでした。ありがとうございました。前出の「ダメおやじ」は長年「NPO渓流再生フォーラム」の会長を務めて新潟県の渓流環境保全に勤めてこられた人です。でも、私たちだけでは、「ピンチョロ、オニチョロ、クロカワムシ・・・」という、釣り餌レベルから出ることは無理だったでしょう。この短時間で採集、仕分け、鑑定、撮影が出来たことは予想以上でした。しかも雨の中!

今日はおかげさまで無限に広がる「川虫世界」の豊かさをのぞき見ることが出来ました。

吉ヶ平自然調査は植物調査が多いのですが、これで水中も調べることが出来てバリエーションが広がりました。川だけでなく湖沼の調査もする機会があればモアベターです。