雪が積もりました the snow piled up [ファーム・モリガメ]

12月18日

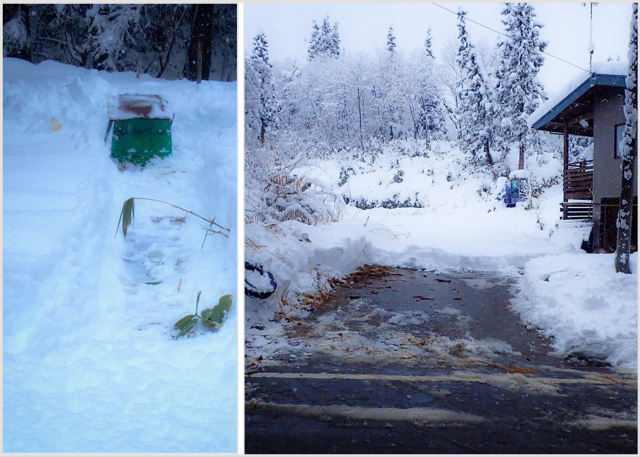

昨日から降り続き、こんな具合に積もりました。(下)家から見る裏山です。車もこんなです。20cmは積もってます。(上)

ともかく除雪しないといけません。

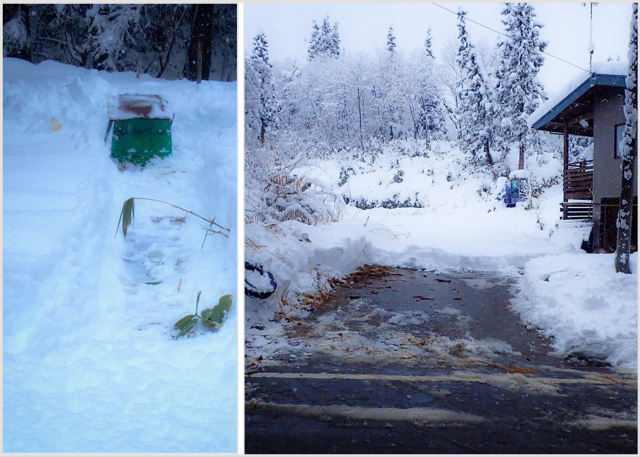

除雪を始めるとひどくびしょびしょな思い雪です。除雪機はすぐに詰まって、結局人力でやらないといけません。何とか車を道に出して、スペースを空けました。(右)出入り口からコンポストへ行く道も空けました。(左)

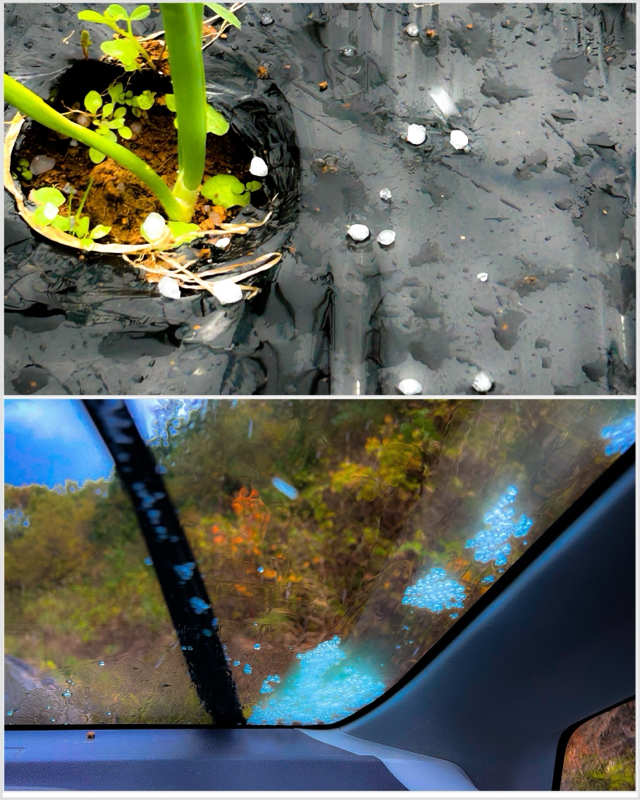

道に出して車の雪を落とします。落とした雪もわきに除けないといけません。(上)雪を払った車を駐車スペースに収めて終了です。アーア!疲れました。午前中かかってしまいました。午後からの雪はチラチラ程度で助かります。

昨日から降り続き、こんな具合に積もりました。(下)家から見る裏山です。車もこんなです。20cmは積もってます。(上)

ともかく除雪しないといけません。

除雪を始めるとひどくびしょびしょな思い雪です。除雪機はすぐに詰まって、結局人力でやらないといけません。何とか車を道に出して、スペースを空けました。(右)出入り口からコンポストへ行く道も空けました。(左)

道に出して車の雪を落とします。落とした雪もわきに除けないといけません。(上)雪を払った車を駐車スペースに収めて終了です。アーア!疲れました。午前中かかってしまいました。午後からの雪はチラチラ程度で助かります。

サルと銃声 monkey and gunshot [ファーム・モリガメ]

12月8日

朝県道の方から銃声がして、そちら側を見ると20mくらい先にサルが1匹いました。多分他にもいたのでしょう。近くにガス鉄砲(野生動物を追い払うためにプロパンガスなどを用いて爆発音を出す装置)も仕掛けられていないので、銃声は謎です。家の近くで猟銃を撃つかなぁ?いずれにしても、銃声で気付いたのですが、小さなサルの群れはしょっちゅうこの辺に出るのでしょう。

朝県道の方から銃声がして、そちら側を見ると20mくらい先にサルが1匹いました。多分他にもいたのでしょう。近くにガス鉄砲(野生動物を追い払うためにプロパンガスなどを用いて爆発音を出す装置)も仕掛けられていないので、銃声は謎です。家の近くで猟銃を撃つかなぁ?いずれにしても、銃声で気付いたのですが、小さなサルの群れはしょっちゅうこの辺に出るのでしょう。

雪を見て慌てて収穫をします harvesting in a hurry to see the snow coming [ファーム・モリガメ]

12月1日

朝起きて家の裏に薄っすら雪が積もってるのを見ました。いよいよ雪の到来です。

ネギやダイコンなどのの一部を収穫しました。ネギなど先日最後の土寄せをしたばかりですが、あまりのんびりもしてられません。まだ大丈夫とは思いますが、うちの畑は雪が積もっても除雪してもらえないので、車で側まで行けなくなります。

今日の粟ヶ岳です。高い山はもうとっくに雪ですが、山麓のこの辺はまだしばらくは降って欲しくはないです。

朝起きて家の裏に薄っすら雪が積もってるのを見ました。いよいよ雪の到来です。

ネギやダイコンなどのの一部を収穫しました。ネギなど先日最後の土寄せをしたばかりですが、あまりのんびりもしてられません。まだ大丈夫とは思いますが、うちの畑は雪が積もっても除雪してもらえないので、車で側まで行けなくなります。

今日の粟ヶ岳です。高い山はもうとっくに雪ですが、山麓のこの辺はまだしばらくは降って欲しくはないです。

薪運び終了 finished carrying firewood [ファーム・モリガメ]

11月22日

地味ですが外に積んで置いた薪を薪小屋に搬入しました。

道寄りと、(上)家の脇(下)の2ヶ所の薪の山があります。

11月23日

量が多くてなかなか運びきれません。今日は2人も助っ人が来て下さいましたが、少々残ってしまいました。一旦、お昼食べちゃうともうそこで終わりですね。無理することないです。美味しくランチと楽しくお喋りでいいんです。

11月26日

これで全部薪小屋に入れました。もう外に雪が積もっても大丈夫です。2年は焚いてられる薪の量がありそうです。皆さんお手伝いありがとうございました。。

地味ですが外に積んで置いた薪を薪小屋に搬入しました。

道寄りと、(上)家の脇(下)の2ヶ所の薪の山があります。

11月23日

量が多くてなかなか運びきれません。今日は2人も助っ人が来て下さいましたが、少々残ってしまいました。一旦、お昼食べちゃうともうそこで終わりですね。無理することないです。美味しくランチと楽しくお喋りでいいんです。

11月26日

これで全部薪小屋に入れました。もう外に雪が積もっても大丈夫です。2年は焚いてられる薪の量がありそうです。皆さんお手伝いありがとうございました。。

タグ:薪小屋

薪運び carrying firewood [ファーム・モリガメ]

11月10日

冬が近づいてボチボチ雪も!外に積んである薪を雪が積もる前に薪小屋に運び込んでおかねばなりません。

11月12日

今日は白根プールに来ましたが、白根総合公園のケヤキもすっかり紅葉しています。冬が間近です。なかなかのんびり泳いでる場合でも無くなってきてます。

11月13日

今日は山の畑です。粟ヶ岳は雲に包まれ、雪でしょうかね。

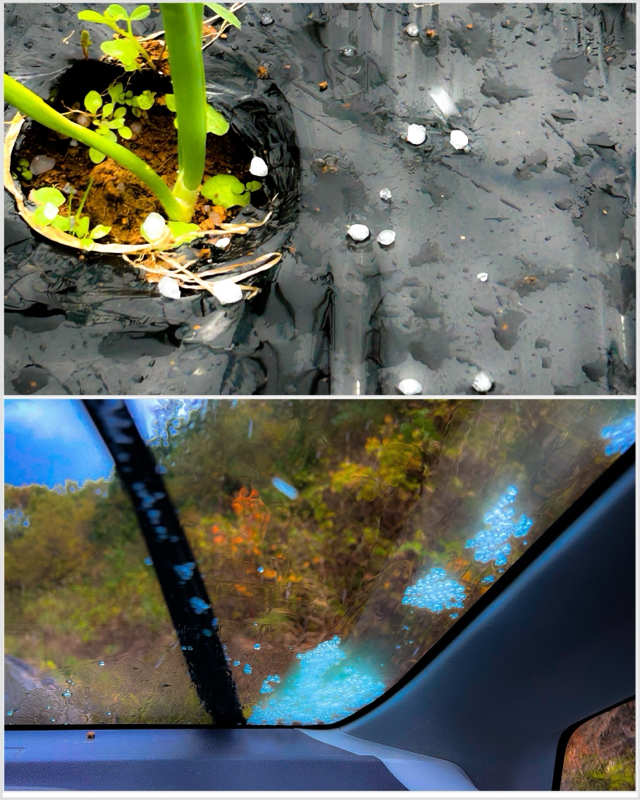

畑にはアラレが降り出しました。(上)帰りの車にもパラパラとあたります。(下)雪近しです。

11月15日

少しでも薪を運び込みます。運び込むだけならいいのですが、運んで薪小屋の方に2階まで届く高さに積み直します。そうしないと小屋に収まりきれません。1人だとなかなか時間がかかります。

11月16日

友だちが集まりうちでランチです。皆んなが揃う前に薪運びも手伝ってもらいます。おかげでだいぶはかどります。

元は左立っている2本の単管のところまであった山です。山の高さも多少低くなってます。あと1〜2日運べば片付くかなぁ。

そろってお食事です。久しぶりに皆んなでいっぱいおしゃべりして食べて!それにしてもたくさんのおかずです。食べきれないのは今晩、明朝いただきますが、出かけるのでそれでも無理なら冷凍しておきます。

薪の山はだいぶ運んで減りましたが、別のところにもう一山あります。旅行から帰ったらまた薪運びです。

冬が近づいてボチボチ雪も!外に積んである薪を雪が積もる前に薪小屋に運び込んでおかねばなりません。

11月12日

今日は白根プールに来ましたが、白根総合公園のケヤキもすっかり紅葉しています。冬が間近です。なかなかのんびり泳いでる場合でも無くなってきてます。

11月13日

今日は山の畑です。粟ヶ岳は雲に包まれ、雪でしょうかね。

畑にはアラレが降り出しました。(上)帰りの車にもパラパラとあたります。(下)雪近しです。

11月15日

少しでも薪を運び込みます。運び込むだけならいいのですが、運んで薪小屋の方に2階まで届く高さに積み直します。そうしないと小屋に収まりきれません。1人だとなかなか時間がかかります。

11月16日

友だちが集まりうちでランチです。皆んなが揃う前に薪運びも手伝ってもらいます。おかげでだいぶはかどります。

元は左立っている2本の単管のところまであった山です。山の高さも多少低くなってます。あと1〜2日運べば片付くかなぁ。

そろってお食事です。久しぶりに皆んなでいっぱいおしゃべりして食べて!それにしてもたくさんのおかずです。食べきれないのは今晩、明朝いただきますが、出かけるのでそれでも無理なら冷凍しておきます。

薪の山はだいぶ運んで減りましたが、別のところにもう一山あります。旅行から帰ったらまた薪運びです。

サツマイモ sweet potato [ファーム・モリガメ]

11月1日

サツマイモの脇にまだコスモスが咲きのこっています。

先日試し堀をしてから放ったらかしだった残りを掘ります。ベニアズマだからとっくに収穫してよかったのですが、今頃になってしまいました。雑草も取らずツルおこしもせずと、世話もろくにしなかった割にまあまあの出来でしょうか。1人で食べるには多すぎるくらいです。

サツマイモの脇にまだコスモスが咲きのこっています。

先日試し堀をしてから放ったらかしだった残りを掘ります。ベニアズマだからとっくに収穫してよかったのですが、今頃になってしまいました。雑草も取らずツルおこしもせずと、世話もろくにしなかった割にまあまあの出来でしょうか。1人で食べるには多すぎるくらいです。

秋の日差し sunlight of fall [ファーム・モリガメ]

10月24日

秋らしい斜めの光が畑の隅々まで差し込むような日です。野菜の体の奥にまで日がさしているみたいです。タマネギ苗(上)、シュンギク(左下)、ハツカダイコン(右下)が、いっぱい光を受けています。9月になっても暑すぎてなかなか畑に来る気が起きなくて、ついつい種まきが遅れてしまいました。そのような野菜たちに早く育ってほしいものです。

粟ヶ岳の上から紅葉の赤味が全体に広がっています。畑の周りのセイタカアワダチソウの黄色とのコントラストがきれいです。(右上)セイタカアワダチソウもいっぱい光を受けとめています。ススキなどもう枯れているけども光を受けて輝いています。

秋らしい斜めの光が畑の隅々まで差し込むような日です。野菜の体の奥にまで日がさしているみたいです。タマネギ苗(上)、シュンギク(左下)、ハツカダイコン(右下)が、いっぱい光を受けています。9月になっても暑すぎてなかなか畑に来る気が起きなくて、ついつい種まきが遅れてしまいました。そのような野菜たちに早く育ってほしいものです。

粟ヶ岳の上から紅葉の赤味が全体に広がっています。畑の周りのセイタカアワダチソウの黄色とのコントラストがきれいです。(右上)セイタカアワダチソウもいっぱい光を受けとめています。ススキなどもう枯れているけども光を受けて輝いています。

タマネギの植え付け onion planting [ファーム・モリガメ]

10月16日

年内最後の植え付け作業はタマネギ苗です。今から植えて雪の下で冬越しして来春採り入れします。それ以外畑では冬越し野菜の採り入れと、後片付けです。新たに蒔いたり植えたりは出来ません。冬はもうすぐで、雪が来たら畑に行くこともで出来ません。

草刈りと畑の準備です。(左)セイタカアワダチソウ越しに見える粟ヶ岳も頂上から紅葉の赤色が麓に降りてきています。やがて雪が紅葉を追いかけ下がって来ればしただも冬が本格的になります。

10月17日

早く植え付けしちゃいたいので、石灰の代わりに貝化石の粉を撒きます。鶏糞、化成肥料も一緒に撒いちゃいます。(左)貝化石粉なら石灰よりマイルドで肥料と一緒に撒いてもアンモニアなど有毒ガスの影響もわずかです。本当は石灰、肥料、植え付けの間を1っ週間づつ空けたいところですが、少々手抜きです。

自然薯のツルにジョロウグモがいます。(左)上の大きいのがメスで、よく見ると巣の下の方に圧倒的に小さなオスがいるのわかりますか?巣を作り、かかった獲物をとらえるのもメスです。オスは1匹なり何匹かがメスの巣に居候しています。どうもメスの獲物のおこぼれをいただいたりしてるようです。ほとんどオスは動くことも無いみたいです。しかし、メスが最後の脱皮をした後メスに近づきメスの腹部に一番前の脚で精子を送り込んで交接をします。動くモノに反射的に襲いかかるメスなので、オスも慎重に命がけの交接です。複数オスがいる場合、オス同士は競争関係にあるようで喧嘩もするようです。まあそういう時以外は巣の隅でジッとしてみたいです。人生(蜘蛛生?)いろいろですねー!

10月18日

11月下旬に地域おこし協力隊がやっている「しただ塾」で写真教室をやることになったので、打ち合わせに旧荒沢小学校に行きます。紅葉も終わった時期だし、講習時間も短いから、前回同様旧荒沢小学校の、廃校の雰囲気をテーマに撮ることにします。結構それなりの雰囲気がありますよ。この学校は、ヒメサユリの高城城址や五十嵐川の白鳥飛来地も近くにある自然豊かなロケーションにあります。

午後から山の畑に行き、管理機で耕し(上)畝立て(下)をしました。

10月19日

タマネギ苗400本を植えました。当初300本を用意してたんですが、マルチの穴が余ったんで100本買い足しました。こんなにいらないのですが、雪の下で溶けちゃう分も考えれば多くてもいいかなぁ。まあ毎日一玉食べても余りますけど。それより肥料撒いてすぐの植え付けですが、寒いから大丈夫かなぁ。

10月22日

八十里越バスツアーのガイドを終えてから畑に来てみました。午後便の後なんで様子見と今日の分の野菜採りです。

まあなんとか400本のタマネギ苗は根付いたようです。

これで今年のファームモリガメも、後は収穫と片付けを残すだけになりました。異常な猛暑での農作業で、あまり作物の出来はよく無かったですが、来年はちゃんとやりましょう!

年内最後の植え付け作業はタマネギ苗です。今から植えて雪の下で冬越しして来春採り入れします。それ以外畑では冬越し野菜の採り入れと、後片付けです。新たに蒔いたり植えたりは出来ません。冬はもうすぐで、雪が来たら畑に行くこともで出来ません。

草刈りと畑の準備です。(左)セイタカアワダチソウ越しに見える粟ヶ岳も頂上から紅葉の赤色が麓に降りてきています。やがて雪が紅葉を追いかけ下がって来ればしただも冬が本格的になります。

10月17日

早く植え付けしちゃいたいので、石灰の代わりに貝化石の粉を撒きます。鶏糞、化成肥料も一緒に撒いちゃいます。(左)貝化石粉なら石灰よりマイルドで肥料と一緒に撒いてもアンモニアなど有毒ガスの影響もわずかです。本当は石灰、肥料、植え付けの間を1っ週間づつ空けたいところですが、少々手抜きです。

自然薯のツルにジョロウグモがいます。(左)上の大きいのがメスで、よく見ると巣の下の方に圧倒的に小さなオスがいるのわかりますか?巣を作り、かかった獲物をとらえるのもメスです。オスは1匹なり何匹かがメスの巣に居候しています。どうもメスの獲物のおこぼれをいただいたりしてるようです。ほとんどオスは動くことも無いみたいです。しかし、メスが最後の脱皮をした後メスに近づきメスの腹部に一番前の脚で精子を送り込んで交接をします。動くモノに反射的に襲いかかるメスなので、オスも慎重に命がけの交接です。複数オスがいる場合、オス同士は競争関係にあるようで喧嘩もするようです。まあそういう時以外は巣の隅でジッとしてみたいです。人生(蜘蛛生?)いろいろですねー!

10月18日

11月下旬に地域おこし協力隊がやっている「しただ塾」で写真教室をやることになったので、打ち合わせに旧荒沢小学校に行きます。紅葉も終わった時期だし、講習時間も短いから、前回同様旧荒沢小学校の、廃校の雰囲気をテーマに撮ることにします。結構それなりの雰囲気がありますよ。この学校は、ヒメサユリの高城城址や五十嵐川の白鳥飛来地も近くにある自然豊かなロケーションにあります。

午後から山の畑に行き、管理機で耕し(上)畝立て(下)をしました。

10月19日

タマネギ苗400本を植えました。当初300本を用意してたんですが、マルチの穴が余ったんで100本買い足しました。こんなにいらないのですが、雪の下で溶けちゃう分も考えれば多くてもいいかなぁ。まあ毎日一玉食べても余りますけど。それより肥料撒いてすぐの植え付けですが、寒いから大丈夫かなぁ。

10月22日

八十里越バスツアーのガイドを終えてから畑に来てみました。午後便の後なんで様子見と今日の分の野菜採りです。

まあなんとか400本のタマネギ苗は根付いたようです。

これで今年のファームモリガメも、後は収穫と片付けを残すだけになりました。異常な猛暑での農作業で、あまり作物の出来はよく無かったですが、来年はちゃんとやりましょう!

秋の生き物たち autumn creatures [ファーム・モリガメ]

10月14日

朝新潟の実家からしただに来ました。

ススキの穂先です。穂先が白っぽく輝くのは、実に生えた毛が光るからです。

セイタカアワダチソウの黄色い花がきれいです。粟ヶ岳山頂近くの稜線が紅葉でわずかに赤味が増しています。紅葉の赤味は秋の深まりとともに麓に下りてきます。

ダイコン(右)、ハナナ(左上)、ハツカダイコンらの芽生えを間引きします。ネギの土寄せをします。(左下)後何回か土寄せをします。

アキアカネが棒の先に止まっています。

ハクサイの葉にツユムシがいます。

天気がよくて秋の虫たちも目につきます。

ずーっと晴れが続いていましたが、明日、明後日は雨予報です。2つ玉低気圧が西からやって来ます。

朝新潟の実家からしただに来ました。

ススキの穂先です。穂先が白っぽく輝くのは、実に生えた毛が光るからです。

セイタカアワダチソウの黄色い花がきれいです。粟ヶ岳山頂近くの稜線が紅葉でわずかに赤味が増しています。紅葉の赤味は秋の深まりとともに麓に下りてきます。

ダイコン(右)、ハナナ(左上)、ハツカダイコンらの芽生えを間引きします。ネギの土寄せをします。(左下)後何回か土寄せをします。

アキアカネが棒の先に止まっています。

ハクサイの葉にツユムシがいます。

天気がよくて秋の虫たちも目につきます。

ずーっと晴れが続いていましたが、明日、明後日は雨予報です。2つ玉低気圧が西からやって来ます。