ヒメサユリ開花情報 2023.06.03 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

6月3日

朝9時30分からのUXtv「まるどり!UP」です。

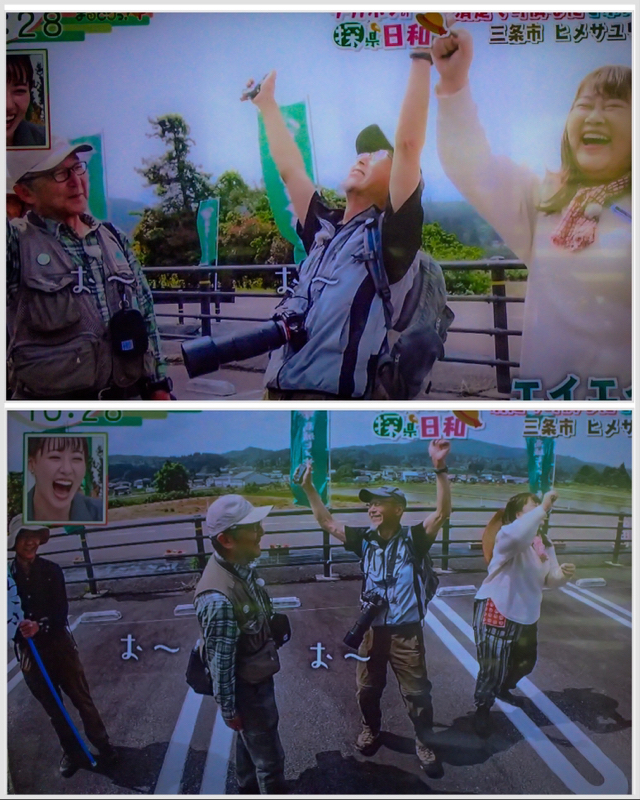

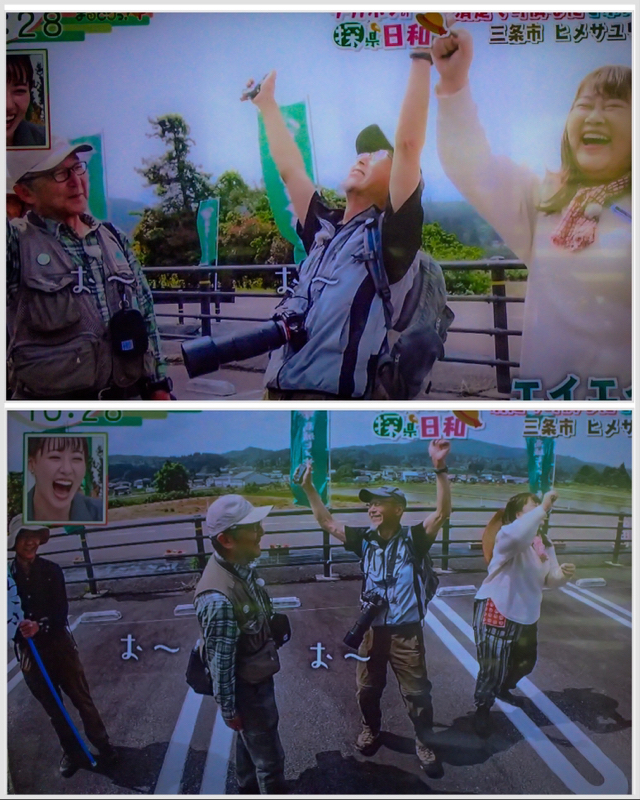

「チカポン & イケメンズ」の息が全く合って無かったのがおかしかったです。

姫をガイドしてるやら、漫才しいるやらわからないイケメンズでした。

姫=チカポン、イケメンズ=私たち「しただ郷自然くらぶ」です。

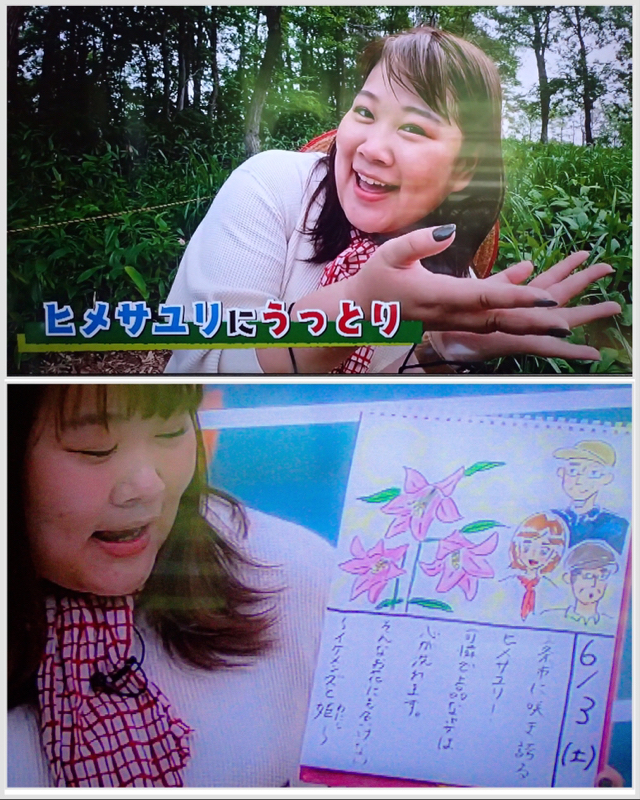

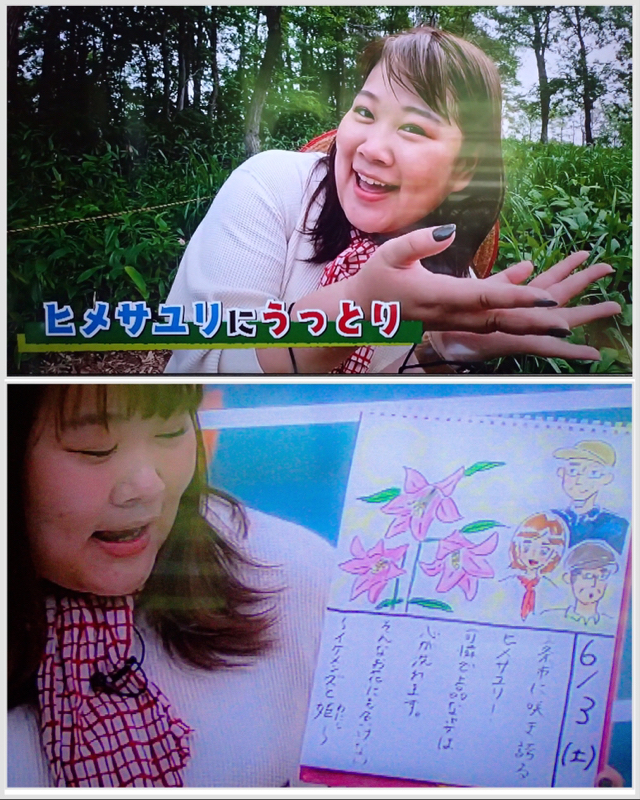

姫の描いた姫自身と私たちイケメンズのイラストです。(下)楽しいお姫様で、楽しい放送でした。

来週の「まるどり!UP」は「道の駅しただ」で取材した「燕三条・鉄アイス」です。

「まるどり!UP」を見てから、午後から畑です。

畑の放ったらかしの部分にニンニクが勝手に生えています。ニンニクの茎を折って肉と炒めて食べたら美味しいかったです。

草ボウボウで放ったらかしの部分に花が咲いたり、ニンニクやニラがアスパラが生えています。

朝9時30分からのUXtv「まるどり!UP」です。

「チカポン & イケメンズ」の息が全く合って無かったのがおかしかったです。

姫をガイドしてるやら、漫才しいるやらわからないイケメンズでした。

姫=チカポン、イケメンズ=私たち「しただ郷自然くらぶ」です。

姫の描いた姫自身と私たちイケメンズのイラストです。(下)楽しいお姫様で、楽しい放送でした。

来週の「まるどり!UP」は「道の駅しただ」で取材した「燕三条・鉄アイス」です。

「まるどり!UP」を見てから、午後から畑です。

畑の放ったらかしの部分にニンニクが勝手に生えています。ニンニクの茎を折って肉と炒めて食べたら美味しいかったです。

草ボウボウで放ったらかしの部分に花が咲いたり、ニンニクやニラがアスパラが生えています。

ヒメサユリ開花情報 2023.05.25 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

5月25日

ヒメサユリ駐車場から、高圧電線鉄塔管理用の舗装道路を上ります。ここの上りが一番急坂です。

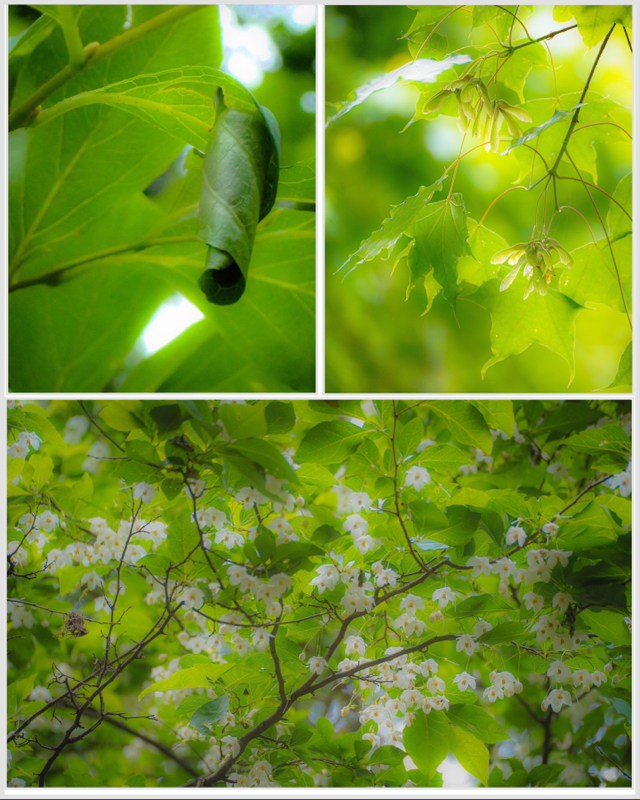

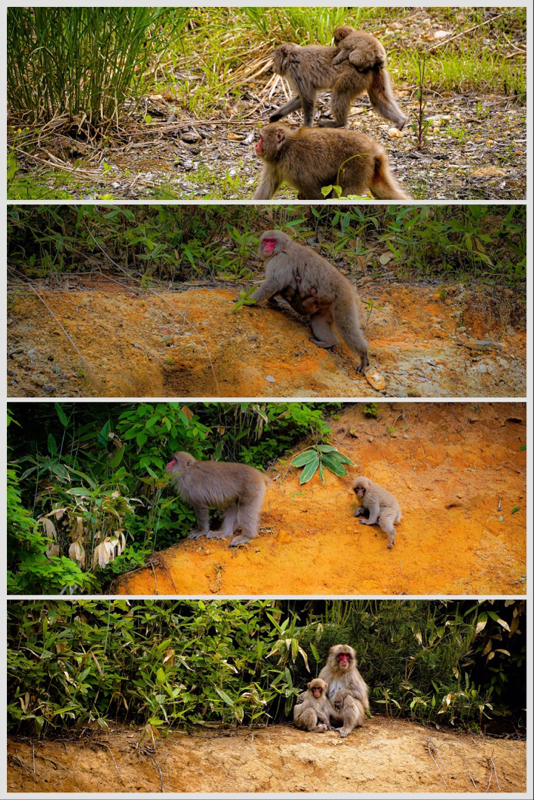

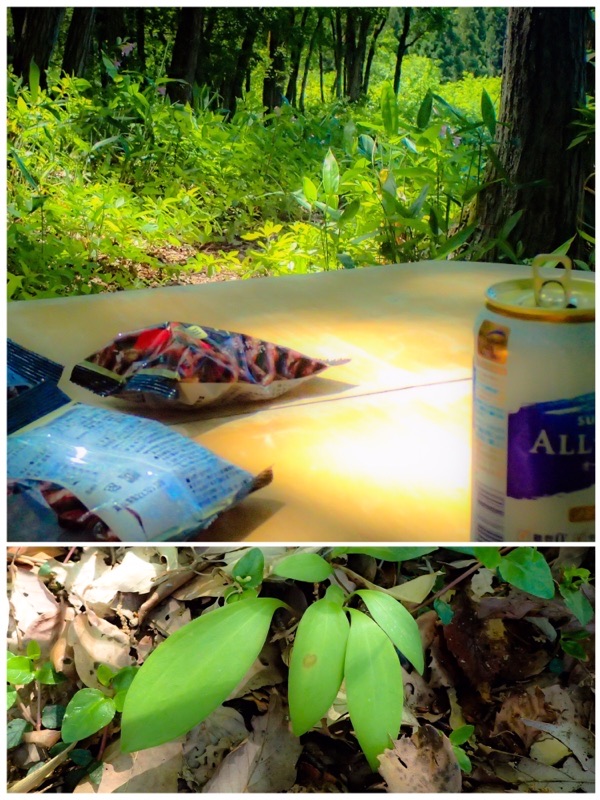

江戸時代の村松藩士・野口源右衛門の墓が途中にありその墓におおい被るように大きなエゴノキがあります。たくさんの白い花をつけています。(下)今年はどこのエゴノキは多くの花をつけるあたり年です。

実をつけたイタヤカデの木があります。(右上)

さらに行くとオトシブミの揺籃(ゆりかご)をたくさんぶら下げたエゴノキがあります。(オトシブミと言う小さな甲虫が木の葉を巻いて中に卵を産みつけた物です。孵化した幼虫は揺籃の葉を食べて育ちます。この揺籃が落ちた様子を「落とし文」つまりは巻紙の手紙に見立ててオトシブミと言う名がついたようです。

この少し先からスギ林の登山道に入ります。

スギ林ゾーンを抜けたところからヒメサユリが咲いています。出てすぐの日当たりがいい斜面で1本から6輪もの花をつけた株を見つけました。昔は1本から10輪も咲かせる大株がありましたが、今年は多くて5輪くらいがほとんどでした。大きい球根は動物に食われてしまうようです。この「鉄塔下」斜面が20株ほど遅れて咲いています。

その上の「長山」一帯が多く咲いています。「長山」の下部の花は21日に動物の(サルか虫)の食害にあって無くなりましたが、上部はまだ大丈夫です。しかしよく見ると先終わった花殻が混ざり、新たに咲くツボミをつけた株は無いのでそろそろ今年の花は終わりを向かっています。

まとまった花は「長山」辺りまでです。80株ほどはあります。最後の花を見つつもう少し行ってみます。

「一の坂」の上下辺りの草の下に食害を逃れた小さな株から咲いた花が50株くらいあります。

「はじめの眺め」から残雪の守門岳が正面に見えます。一帯の20株ほどパラパラ咲いています。ここに群れではなく1匹の離れサルがいました。先週の来たと言う人によるとやはり1匹の離れサルをここで見たそうです。ここに居ついているのでしょうか。

今年はこれで「ヒメサユリの小径」は止めにします。

下りる時になってハルゼミが鳴き出しました。来年の花を楽しみにします。

ヒメサユリ保護に活動している地元の「高城保存会」の皆様ありがとうございました。

ヒメサユリ駐車場から、高圧電線鉄塔管理用の舗装道路を上ります。ここの上りが一番急坂です。

江戸時代の村松藩士・野口源右衛門の墓が途中にありその墓におおい被るように大きなエゴノキがあります。たくさんの白い花をつけています。(下)今年はどこのエゴノキは多くの花をつけるあたり年です。

実をつけたイタヤカデの木があります。(右上)

さらに行くとオトシブミの揺籃(ゆりかご)をたくさんぶら下げたエゴノキがあります。(オトシブミと言う小さな甲虫が木の葉を巻いて中に卵を産みつけた物です。孵化した幼虫は揺籃の葉を食べて育ちます。この揺籃が落ちた様子を「落とし文」つまりは巻紙の手紙に見立ててオトシブミと言う名がついたようです。

この少し先からスギ林の登山道に入ります。

スギ林ゾーンを抜けたところからヒメサユリが咲いています。出てすぐの日当たりがいい斜面で1本から6輪もの花をつけた株を見つけました。昔は1本から10輪も咲かせる大株がありましたが、今年は多くて5輪くらいがほとんどでした。大きい球根は動物に食われてしまうようです。この「鉄塔下」斜面が20株ほど遅れて咲いています。

その上の「長山」一帯が多く咲いています。「長山」の下部の花は21日に動物の(サルか虫)の食害にあって無くなりましたが、上部はまだ大丈夫です。しかしよく見ると先終わった花殻が混ざり、新たに咲くツボミをつけた株は無いのでそろそろ今年の花は終わりを向かっています。

まとまった花は「長山」辺りまでです。80株ほどはあります。最後の花を見つつもう少し行ってみます。

「一の坂」の上下辺りの草の下に食害を逃れた小さな株から咲いた花が50株くらいあります。

「はじめの眺め」から残雪の守門岳が正面に見えます。一帯の20株ほどパラパラ咲いています。ここに群れではなく1匹の離れサルがいました。先週の来たと言う人によるとやはり1匹の離れサルをここで見たそうです。ここに居ついているのでしょうか。

今年はこれで「ヒメサユリの小径」は止めにします。

下りる時になってハルゼミが鳴き出しました。来年の花を楽しみにします。

ヒメサユリ保護に活動している地元の「高城保存会」の皆様ありがとうございました。

サルの大移動 large migration of monkeys [サユリスト レポート]

5月22日

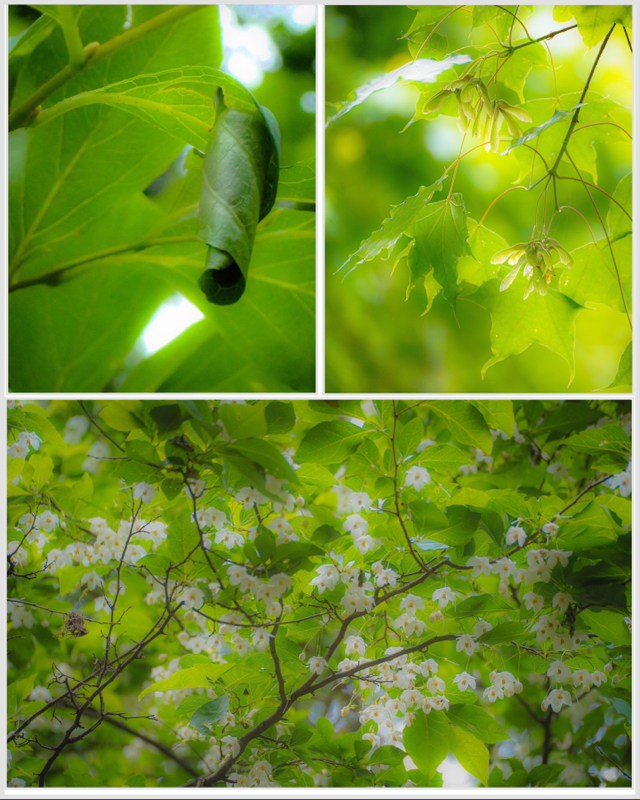

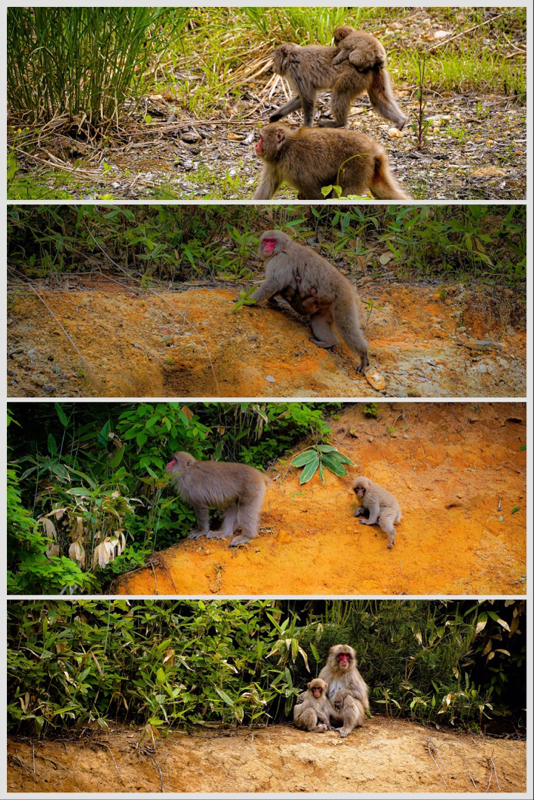

チカポンたちと別れて家で休憩していたら何やら裏山が騒がしく、2階のベランダに出てみるとすごいサルの群れ(上)が尾根づたいに移動中です。9月の山栗の季節は50匹ほどの群れが我が家を取り囲みますが、これほどの大群は初めて見ました。

急ぐわけでもなく遊びながら、ススキを食べながら(下)、喧嘩しながらとそれぞれに過ごしながら堂々としています。

木から木へ、藪から藪へと

ファミリーで連れだって行きます。私が見ていても恐る様子もなく100匹以上です。生まれてまも無い小猿たちが多く繁殖期の様です。うちの山の南東にある県道を行く車はサルの数に驚きくクラクションを鳴らして通過してます。私の家の周りを30分くらいかけてゆっくり通過しました。5kmくらい尾根筋を移動すると先ほどまで私がいた「ヒメサユリの小径」に続いています。逆にうちの山の5km北西にはかつてヒメサユリがたくさんあった五輪峠になります。先日「長山」下部のヒメサユリを食べたのはこの群れかも知れないです。こんな大群に来られたらヒメサユリはひとたまりも無いです。

チカポンたちと別れて家で休憩していたら何やら裏山が騒がしく、2階のベランダに出てみるとすごいサルの群れ(上)が尾根づたいに移動中です。9月の山栗の季節は50匹ほどの群れが我が家を取り囲みますが、これほどの大群は初めて見ました。

急ぐわけでもなく遊びながら、ススキを食べながら(下)、喧嘩しながらとそれぞれに過ごしながら堂々としています。

木から木へ、藪から藪へと

ファミリーで連れだって行きます。私が見ていても恐る様子もなく100匹以上です。生まれてまも無い小猿たちが多く繁殖期の様です。うちの山の南東にある県道を行く車はサルの数に驚きくクラクションを鳴らして通過してます。私の家の周りを30分くらいかけてゆっくり通過しました。5kmくらい尾根筋を移動すると先ほどまで私がいた「ヒメサユリの小径」に続いています。逆にうちの山の5km北西にはかつてヒメサユリがたくさんあった五輪峠になります。先日「長山」下部のヒメサユリを食べたのはこの群れかも知れないです。こんな大群に来られたらヒメサユリはひとたまりも無いです。

ヒメサユリ開花情報 2023.05.22 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

5月22日

今日は新潟ローカルTVのUXがヒメサユリ取材に来ます。「まるどっり!UP」と言う番組で、「チカポンの探県日和」と言うコーナーらしいです。昨年秋の八木ヶ鼻紅葉取材に次ぐ2回目です。チカポンと「まるどっり!UP」のクルーさんたちに会えるのを楽しみにしていました。あの時も楽しかったですからねぇー!

おー!来ました。来ました。私たち「しただ郷自然くらぶ」はチカポン大歓迎です。(上)

人気者だねぇ!(下)「ヒメサユリの小径」の登山口にあたる長禅寺さんです。

なお、昨日「ヒメサユリの小径」にサルが出たと言う新聞報道があったそうで、花の状況が心配です。

チカポンの100kg超の身体は彼女の宝物です。

元気ブリブリ頑張って上ります。いいねぇー!デブかわいいのが人気のヒミツさー!

前回5月17日に開花一番よかった「長山」の下半分のヒメサユリはほとんど無くなっていましたが、上半分は残っています。ヒメサユリ自体は満開状態なのでここだけは素晴らしいです。

チカポン大喜びです。

ヒメサユリがにあう女だヨー!

「長山」より上はパラパラですが、草の下の新たに咲いた花もあります。ただし大きい株は無いので咲き方はさびしいです。

「はじめの眺め」までは行きました。(上)チカポンは私と相方に囲まれてご満悦(?)

と言うより、相方が用意してくれたクロモジ茶(下)と、おマンジュウに大喜びです。クロモジ茶はしただの森にあるオオバクロモジと言ういい匂いがする低木の枝をお茶にしたものです。おマンジュウは、ナツハゼの実のアンコ入りです。しただの「こくわ屋藤兵衛」さんの新商品です。しただの自然の味だよ〜!

また引き返して来て、「長山」です。こののっぽのヒメサユリ株が好きだなぁ!まだ元気に咲いています。(上)

たくさんのヒメサユリ見物の人たちが訪れてくださってます。(下)行き交う皆さんにはヒメサユリもそうだけど、太ったヒメサユリにも気づき「オヤ!」って感じで喜んでくださいます。チカポンって有名なんだねぇ。楽しいから人気者なんだよ。

ところでー!今日の取材は6月3日(土)9時30分からのUXテレビ「まるどりっ!UP」と言う番組内で紹介されるはずです。是非、ご覧ください。(新潟のローカルです。ごめんなさい。)

今日は新潟ローカルTVのUXがヒメサユリ取材に来ます。「まるどっり!UP」と言う番組で、「チカポンの探県日和」と言うコーナーらしいです。昨年秋の八木ヶ鼻紅葉取材に次ぐ2回目です。チカポンと「まるどっり!UP」のクルーさんたちに会えるのを楽しみにしていました。あの時も楽しかったですからねぇー!

おー!来ました。来ました。私たち「しただ郷自然くらぶ」はチカポン大歓迎です。(上)

人気者だねぇ!(下)「ヒメサユリの小径」の登山口にあたる長禅寺さんです。

なお、昨日「ヒメサユリの小径」にサルが出たと言う新聞報道があったそうで、花の状況が心配です。

チカポンの100kg超の身体は彼女の宝物です。

元気ブリブリ頑張って上ります。いいねぇー!デブかわいいのが人気のヒミツさー!

前回5月17日に開花一番よかった「長山」の下半分のヒメサユリはほとんど無くなっていましたが、上半分は残っています。ヒメサユリ自体は満開状態なのでここだけは素晴らしいです。

チカポン大喜びです。

ヒメサユリがにあう女だヨー!

「長山」より上はパラパラですが、草の下の新たに咲いた花もあります。ただし大きい株は無いので咲き方はさびしいです。

「はじめの眺め」までは行きました。(上)チカポンは私と相方に囲まれてご満悦(?)

と言うより、相方が用意してくれたクロモジ茶(下)と、おマンジュウに大喜びです。クロモジ茶はしただの森にあるオオバクロモジと言ういい匂いがする低木の枝をお茶にしたものです。おマンジュウは、ナツハゼの実のアンコ入りです。しただの「こくわ屋藤兵衛」さんの新商品です。しただの自然の味だよ〜!

また引き返して来て、「長山」です。こののっぽのヒメサユリ株が好きだなぁ!まだ元気に咲いています。(上)

たくさんのヒメサユリ見物の人たちが訪れてくださってます。(下)行き交う皆さんにはヒメサユリもそうだけど、太ったヒメサユリにも気づき「オヤ!」って感じで喜んでくださいます。チカポンって有名なんだねぇ。楽しいから人気者なんだよ。

ところでー!今日の取材は6月3日(土)9時30分からのUXテレビ「まるどりっ!UP」と言う番組内で紹介されるはずです。是非、ご覧ください。(新潟のローカルです。ごめんなさい。)

ヒメサユリ開花情報 2023.05.17 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

5月17日

「しただ郷自然くらぶ」の仕事としてお客様を「ヒメサユリの小径」を、ヒメサユリ駐車場で待ち合わせして、ガイドしご案内します。

「長山」まで上がるとたくさんヒメサユリが咲いています。

ここでは8割近く開花が進んでいます。

花をたくさん付けた株も多いです。

「長山」の奥にはこんなのっぽの株もあります。

このあたりが一番の見どころです。

「下りの坂」辺りから株が減り、「一の坂」からまたパラパラ株がありますが小さな株になってゆき、「はじめの眺め」も多少はあります。

ヒメサユリは「中の眺め」よりも上はほとんど無いですが、「たら沢のへつり」でヒメシャガが咲いていました。ヒメシャガはちょうどヒメサユリと同じ時期に咲く花です。シャガに比べたら小さいですが、濃い色のかわいい花です。シャガは中国原産で古くから人里にある花ですが、ヒメシャガは日本特産の野生種です。

もう先にヒメサユリはないものの、高城城址までお客様をご案内してきました。

たくさんのヒメサユリも見ていただき喜んでもらえました。可憐なヒメサユリはしただの山の宝物です。

「しただ郷自然くらぶ」の仕事としてお客様を「ヒメサユリの小径」を、ヒメサユリ駐車場で待ち合わせして、ガイドしご案内します。

「長山」まで上がるとたくさんヒメサユリが咲いています。

ここでは8割近く開花が進んでいます。

花をたくさん付けた株も多いです。

「長山」の奥にはこんなのっぽの株もあります。

このあたりが一番の見どころです。

「下りの坂」辺りから株が減り、「一の坂」からまたパラパラ株がありますが小さな株になってゆき、「はじめの眺め」も多少はあります。

ヒメサユリは「中の眺め」よりも上はほとんど無いですが、「たら沢のへつり」でヒメシャガが咲いていました。ヒメシャガはちょうどヒメサユリと同じ時期に咲く花です。シャガに比べたら小さいですが、濃い色のかわいい花です。シャガは中国原産で古くから人里にある花ですが、ヒメシャガは日本特産の野生種です。

もう先にヒメサユリはないものの、高城城址までお客様をご案内してきました。

たくさんのヒメサユリも見ていただき喜んでもらえました。可憐なヒメサユリはしただの山の宝物です。

ヒメサユリ開花情報 2023.05.11 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

5月11日

もうじきヒメサユリ祭りが始まります。

ヒメサユリ駐車場からすぐの急な上りです。

タニウツギの花も盛りです。

舗装された道から登山道をしばらく上って鉄塔の下に出ます。日当たりのいい斜面にもうヒメサユリが5株ほど咲いています。

その上の「長山」というやや平坦なところには100株ほど咲いています。(下)

立派な株も多く最大5輪のツボミを付けた株もありました。(上)

前回来た4月29日の様子ではこの「長山」に一番たくさのツボミがありました。やはりここが最も花が多い様です。

「下りの松」辺りまでに8株ほど、「一の坂」までの中間辺りまで意外と30株ほど咲いていました。

それらの間をギフチョウが飛び回っています。(上)

「一の坂」を上り始めると首からツボミを切られた株が目立つ様になります。(下)ポツポツ残っている株も小さなものが多いです。

「はじめの眺め」から守門岳の方向です。下の方に道の駅も見えます。(上)例年この前後にヒメサユリは多いのですが、無事花を付けているのは70株ほどです。たくさん株があっても花の前に千切られたものばかりです。

ガクウラジロヨウラクのかわいい花があります。(下)ヒメサユリばかりではなく、他の植物も見ながら行くと楽しいですよ。

上るにつれて咲いてまばらになり、「上りの松」辺りまで5株、「二の坂」辺り2株程度です。

「中の眺め」まで行きましたが、ここで広い範囲を見渡しても40株ほどです。これ以上行っても4月29日の観察からツボミも株も減るばかりだったのでやめてここから引き返します。

これは帰りに「一の坂」側で撮った株です。

ともかく上の方は少ないので「長山」が見どころで、後は「一の坂」下部辺りまででしょう。

開花は70〜80%って感じでツボミも残っていますので、これから見頃を迎えるでしょう。

もうじきヒメサユリ祭りが始まります。

ヒメサユリ駐車場からすぐの急な上りです。

タニウツギの花も盛りです。

舗装された道から登山道をしばらく上って鉄塔の下に出ます。日当たりのいい斜面にもうヒメサユリが5株ほど咲いています。

その上の「長山」というやや平坦なところには100株ほど咲いています。(下)

立派な株も多く最大5輪のツボミを付けた株もありました。(上)

前回来た4月29日の様子ではこの「長山」に一番たくさのツボミがありました。やはりここが最も花が多い様です。

「下りの松」辺りまでに8株ほど、「一の坂」までの中間辺りまで意外と30株ほど咲いていました。

それらの間をギフチョウが飛び回っています。(上)

「一の坂」を上り始めると首からツボミを切られた株が目立つ様になります。(下)ポツポツ残っている株も小さなものが多いです。

「はじめの眺め」から守門岳の方向です。下の方に道の駅も見えます。(上)例年この前後にヒメサユリは多いのですが、無事花を付けているのは70株ほどです。たくさん株があっても花の前に千切られたものばかりです。

ガクウラジロヨウラクのかわいい花があります。(下)ヒメサユリばかりではなく、他の植物も見ながら行くと楽しいですよ。

上るにつれて咲いてまばらになり、「上りの松」辺りまで5株、「二の坂」辺り2株程度です。

「中の眺め」まで行きましたが、ここで広い範囲を見渡しても40株ほどです。これ以上行っても4月29日の観察からツボミも株も減るばかりだったのでやめてここから引き返します。

これは帰りに「一の坂」側で撮った株です。

ともかく上の方は少ないので「長山」が見どころで、後は「一の坂」下部辺りまででしょう。

開花は70〜80%って感じでツボミも残っていますので、これから見頃を迎えるでしょう。

ヒメサユリ開花情報 2023.04.29 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

4月29日

皆んなで高城ヒメサユリの小径に上ろうと言う呼びかけがあり上ることにしたのですが、言い出しっぺが都合悪くなり、私たち3人で行きました。でもいい天気でよかったです。

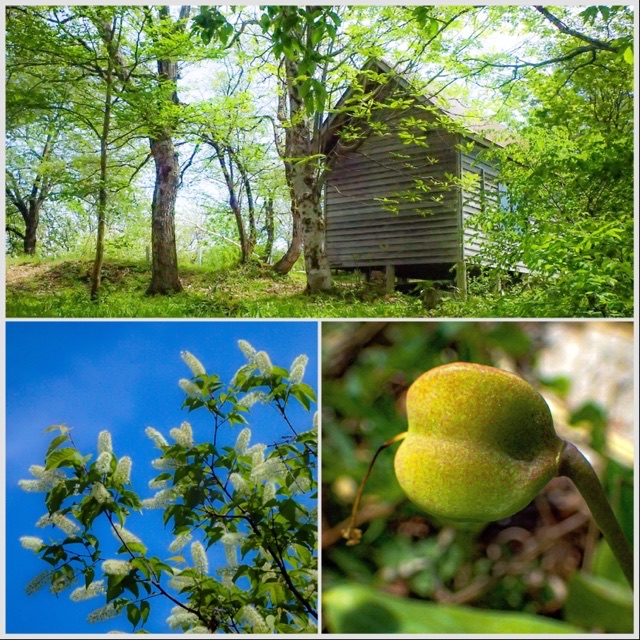

ヒメサユリの小径上り口の長禅寺です。

ヒメサユリがある一番下(鉄塔下〜長山)からもうたくさんのツボミを付けていました。随分と早いです。やはり今月初めの暖かさのせいでしょうか?もう赤味のさしたツボミもあります。あと10日くらいで咲きそうな勢いのもありますが、最近の寒さでどうなることでしょうか。

たださらに上るにしたがい、すでにサル(多分犯人はサル)に首から上を食われている株ばかりです。ツボミが大きくなって早速食害にあっています。今年の開花が心配になります。

上の方はあるはずの株が小さかったり、無かったりです。

ところどころまだイワカガミの花が残っていました。

私だけだと途中から降りるのですけど、今日は皆んなで高城城址まで行きます。

空堀の先に頂上の小屋が見えます。(上)ここでお昼食べてのんびりします。

ウワミズザクラが花盛りです。(左下)

ここに植っているカタクリに実が付き、こんなに大きく膨らんでいました。(右下)

袴腰山には向かわずここで下ります。

山を下りて道の駅のイベントなどを見に行ったりしましたが、ここで別れて私は畑に行きます。

ニンジン(左)、ルッコラ(右)の種をまきました。

少しでも畑をやっておかないといけません。まかぬ種は生えぬです。

皆んなで高城ヒメサユリの小径に上ろうと言う呼びかけがあり上ることにしたのですが、言い出しっぺが都合悪くなり、私たち3人で行きました。でもいい天気でよかったです。

ヒメサユリの小径上り口の長禅寺です。

ヒメサユリがある一番下(鉄塔下〜長山)からもうたくさんのツボミを付けていました。随分と早いです。やはり今月初めの暖かさのせいでしょうか?もう赤味のさしたツボミもあります。あと10日くらいで咲きそうな勢いのもありますが、最近の寒さでどうなることでしょうか。

たださらに上るにしたがい、すでにサル(多分犯人はサル)に首から上を食われている株ばかりです。ツボミが大きくなって早速食害にあっています。今年の開花が心配になります。

上の方はあるはずの株が小さかったり、無かったりです。

ところどころまだイワカガミの花が残っていました。

私だけだと途中から降りるのですけど、今日は皆んなで高城城址まで行きます。

空堀の先に頂上の小屋が見えます。(上)ここでお昼食べてのんびりします。

ウワミズザクラが花盛りです。(左下)

ここに植っているカタクリに実が付き、こんなに大きく膨らんでいました。(右下)

袴腰山には向かわずここで下ります。

山を下りて道の駅のイベントなどを見に行ったりしましたが、ここで別れて私は畑に行きます。

ニンジン(左)、ルッコラ(右)の種をまきました。

少しでも畑をやっておかないといけません。まかぬ種は生えぬです。

ヒメサユリ開花情報 2022.07.13 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

7月13日

ヒメサユリを見に5月28日に友人の山にお邪魔した時に彼のヒメサユリの種を少しいただきました。すぐに蒔いてもよかったのですが、早く蒔いた分水管理も面倒なのでしばらくそのままにしておきました。自然界でも種が出来、渇き散布される頃と思い種蒔きを今にしました。

種蒔き用土をプランターに入れそこに蒔きました。種から6〜7年で一つ目の花が咲くということなので気の長い話しです。

夕食にゴーヤーチャンプルーを作りました。(下)

ゴーヤーが少ないので、キュウリを入れて増量しました。島豆腐は無いんで厚揚げにしました。木綿豆腐を使うこともありますが、水切りが面倒なんで厚揚げでごまかします。ポーク缶は那覇の「かねひで」買ったやつです。こちらのスーパーだとチューリップやスパムは450円以上するんで「かねひで」でたくさん買い込んであります。与儀公園の「かねひで」で買うことが多いです。この頃の値段はわかりませんが、当時は200〜250円で買えました。沖縄へはマイレージで行くんで飛行機代はかかりません。ほぼ200円ほどの差です。

実家の方の友だちの車屋さんで車検をするんで、夜松浜に向かいます。明日の3時頃満月で今夜が地球最接近日なんでほぼスーパームーンです。(上)やけに明るいと思いました。モヤがかかってはっきりは見えませんが、山の端をぼーっと照らして雰囲気ありますねー。

ヒメサユリを見に5月28日に友人の山にお邪魔した時に彼のヒメサユリの種を少しいただきました。すぐに蒔いてもよかったのですが、早く蒔いた分水管理も面倒なのでしばらくそのままにしておきました。自然界でも種が出来、渇き散布される頃と思い種蒔きを今にしました。

種蒔き用土をプランターに入れそこに蒔きました。種から6〜7年で一つ目の花が咲くということなので気の長い話しです。

夕食にゴーヤーチャンプルーを作りました。(下)

ゴーヤーが少ないので、キュウリを入れて増量しました。島豆腐は無いんで厚揚げにしました。木綿豆腐を使うこともありますが、水切りが面倒なんで厚揚げでごまかします。ポーク缶は那覇の「かねひで」買ったやつです。こちらのスーパーだとチューリップやスパムは450円以上するんで「かねひで」でたくさん買い込んであります。与儀公園の「かねひで」で買うことが多いです。この頃の値段はわかりませんが、当時は200〜250円で買えました。沖縄へはマイレージで行くんで飛行機代はかかりません。ほぼ200円ほどの差です。

実家の方の友だちの車屋さんで車検をするんで、夜松浜に向かいます。明日の3時頃満月で今夜が地球最接近日なんでほぼスーパームーンです。(上)やけに明るいと思いました。モヤがかかってはっきりは見えませんが、山の端をぼーっと照らして雰囲気ありますねー。

ヒメサユリ開花情報 2022.05.29 flowering information of Himesayuri [サユリスト レポート]

5月29日

今日は、八木神社→八木ヶ鼻→袴腰山→高城城址→ヒメサユリ駐車場といつもの逆方向で上りました。ただし、紛らわしいのでいつもの「サユリスト レポート」の順に書きます。

「鉄塔下」には多く咲いています。その上の「長山」は食害がひどいのですが上の方の「下りの松」に近い方に多少残っています。この写真はそこの株です。

「はじめの眺め」の手前の木立には多く咲いています。

これも「はじめの眺め」の手前です。

「一の坂」に葉や茎の黒いヒメサユリが1株ありました。

上はその若い実です。

29日のおおよその開花株数です。

鉄塔下 100株

長山上 20株

一の坂 40株

はじめの眺め 70株

上の松 0株

二の坂 0株

中の眺め 2株

見晴らしの尾根 0株

たら沢のへつり 0株

高城城址 0株

袴腰山 0株

八木ヶ鼻 0株

開花株は上記の通りで花数はピークを過ぎています。今日はもうどこでも、咲き終えた花殻がついた株が多く目立つようになっています。

今年は「ヒメサユリ祭り」期間中に11日と20日の食害がありました。昨年まで虫によるものと思っていましたが、20日の様子を見て以下の点でサルによるものと思えます。

1、20日午後サルの大群が出て、21日に新たな食害が見られた。

2、11日、20日ともに「鉄塔下」から「たら沢のへつり」までヒメサユリのある全エリアを1日で食べている。

3、食べられた株の近くに全くツボミや花が落ちていない。

4、20日には引きちぎられた株や根元から倒された株もあった。

ツボミや花に虫を見かけることもありますが、様々な種類の幼虫だったり成虫だったりします。ツボミや花に開いた穴等は虫によるものと思われます。圧倒的に多い首から先が切り取られる食害はサルのと思われます。

今日は、八木神社→八木ヶ鼻→袴腰山→高城城址→ヒメサユリ駐車場といつもの逆方向で上りました。ただし、紛らわしいのでいつもの「サユリスト レポート」の順に書きます。

「鉄塔下」には多く咲いています。その上の「長山」は食害がひどいのですが上の方の「下りの松」に近い方に多少残っています。この写真はそこの株です。

「はじめの眺め」の手前の木立には多く咲いています。

これも「はじめの眺め」の手前です。

「一の坂」に葉や茎の黒いヒメサユリが1株ありました。

上はその若い実です。

29日のおおよその開花株数です。

鉄塔下 100株

長山上 20株

一の坂 40株

はじめの眺め 70株

上の松 0株

二の坂 0株

中の眺め 2株

見晴らしの尾根 0株

たら沢のへつり 0株

高城城址 0株

袴腰山 0株

八木ヶ鼻 0株

開花株は上記の通りで花数はピークを過ぎています。今日はもうどこでも、咲き終えた花殻がついた株が多く目立つようになっています。

今年は「ヒメサユリ祭り」期間中に11日と20日の食害がありました。昨年まで虫によるものと思っていましたが、20日の様子を見て以下の点でサルによるものと思えます。

1、20日午後サルの大群が出て、21日に新たな食害が見られた。

2、11日、20日ともに「鉄塔下」から「たら沢のへつり」までヒメサユリのある全エリアを1日で食べている。

3、食べられた株の近くに全くツボミや花が落ちていない。

4、20日には引きちぎられた株や根元から倒された株もあった。

ツボミや花に虫を見かけることもありますが、様々な種類の幼虫だったり成虫だったりします。ツボミや花に開いた穴等は虫によるものと思われます。圧倒的に多い首から先が切り取られる食害はサルのと思われます。

しただ最良の午後 the best afternoon in Shimoda [サユリスト レポート]

5月28日

晴れが続き毎日忙しいです。午前中は畑です。

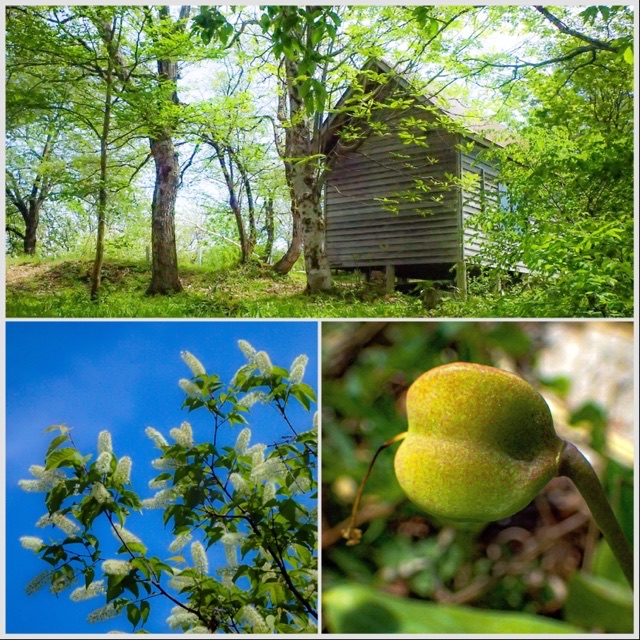

日曜日のお寺ヨガがキャンセルになったので、誘っていただいている友人の山におじゃますることにしました。

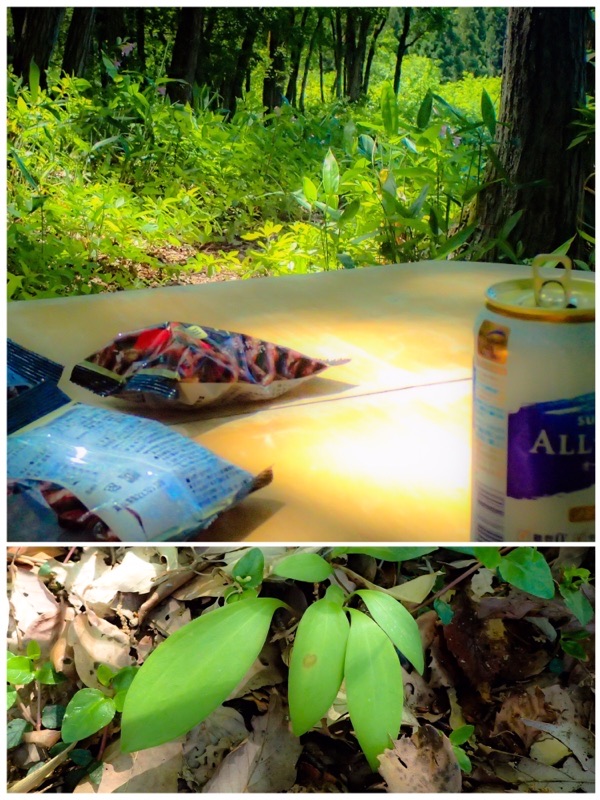

ご自分の山にヒメサユリを栽培していて見事に育っているんです。少しずつ整備してここまでなったそうです。

ご自宅の裏山の山道に秋までテントを張りっぱなしにしてあり、道沿いのヒメサユリを世話したりデイキャンプをしたりされています。(左上)花の時期は仕事に行く前にも来てこの眺めを楽しんでおられるそうです。

左上は種から育てた株たちです。プランターに蒔いて育てたものをプランターごと山に植えてあります。(左下)

70個ほどの球根を道沿いに植えて育てた株たちです。(右)五十嵐川右岸の知り合いから、その方の山でのヒメサユリ生育を止めるというので一部いただいたのだそうです。球根からなので大きく育っています。

下が山に直接蒔いた種からの芽生えです。これらも咲く様になるともっと華やかになりますね。この山は五十嵐川左岸でサルの心配が無いのでたくさん咲いても大丈夫でしょう。

爽やかな5月の風が吹き揺れるヒメサユリを見ながらのデイキャンプが最高です。ノンアルビールやコーヒーをいただきのんびり過ごすのは最高さー。今がしただの一番いい季節でだねー!ホットサンドまで焼いていただきウンメェよー!

きれいに管理された雑木林ですが、それだけじゃなくヒメサユリが咲いているととてもいいアクセントです。これがしただの山ならでの素敵しさです。この道沿いにずらっと咲いています。

しかも自分の山だもんねぇー。いいなぁ。

ヒメサユリの種をいただいたので我がモリガメ山にも蒔いてみます。うちの山も「ヒメサユリの小径」がある高城城址の下なのですから、去年山の木を伐採したので日がさすようになり、自然にヒメサユリが咲く様になる可能性もあります。地中のヒメサユリの種は木を切って日がさすようになると芽生えてくるんです。ただし五十嵐川右岸は、モリガメ山もそうなんですが、平成以降サルの出没がひどくなっています。モリガメ山にヒメサユリが育つ頃サルがどうなっているかが問題です。

目の黒いうちにヒメサユリ咲くモリガメ山を見たいものです。そりゃぁーヒメサユリが咲く雑木林はいいものですよ。

その後、モリガメ山に戻りしばらく薪作りをしました。今日はいい日でした。いい時間をありがとうございました。

晴れが続き毎日忙しいです。午前中は畑です。

日曜日のお寺ヨガがキャンセルになったので、誘っていただいている友人の山におじゃますることにしました。

ご自分の山にヒメサユリを栽培していて見事に育っているんです。少しずつ整備してここまでなったそうです。

ご自宅の裏山の山道に秋までテントを張りっぱなしにしてあり、道沿いのヒメサユリを世話したりデイキャンプをしたりされています。(左上)花の時期は仕事に行く前にも来てこの眺めを楽しんでおられるそうです。

左上は種から育てた株たちです。プランターに蒔いて育てたものをプランターごと山に植えてあります。(左下)

70個ほどの球根を道沿いに植えて育てた株たちです。(右)五十嵐川右岸の知り合いから、その方の山でのヒメサユリ生育を止めるというので一部いただいたのだそうです。球根からなので大きく育っています。

下が山に直接蒔いた種からの芽生えです。これらも咲く様になるともっと華やかになりますね。この山は五十嵐川左岸でサルの心配が無いのでたくさん咲いても大丈夫でしょう。

爽やかな5月の風が吹き揺れるヒメサユリを見ながらのデイキャンプが最高です。ノンアルビールやコーヒーをいただきのんびり過ごすのは最高さー。今がしただの一番いい季節でだねー!ホットサンドまで焼いていただきウンメェよー!

きれいに管理された雑木林ですが、それだけじゃなくヒメサユリが咲いているととてもいいアクセントです。これがしただの山ならでの素敵しさです。この道沿いにずらっと咲いています。

しかも自分の山だもんねぇー。いいなぁ。

ヒメサユリの種をいただいたので我がモリガメ山にも蒔いてみます。うちの山も「ヒメサユリの小径」がある高城城址の下なのですから、去年山の木を伐採したので日がさすようになり、自然にヒメサユリが咲く様になる可能性もあります。地中のヒメサユリの種は木を切って日がさすようになると芽生えてくるんです。ただし五十嵐川右岸は、モリガメ山もそうなんですが、平成以降サルの出没がひどくなっています。モリガメ山にヒメサユリが育つ頃サルがどうなっているかが問題です。

目の黒いうちにヒメサユリ咲くモリガメ山を見たいものです。そりゃぁーヒメサユリが咲く雑木林はいいものですよ。

その後、モリガメ山に戻りしばらく薪作りをしました。今日はいい日でした。いい時間をありがとうございました。